タカラ塗料のブログ

2025年1月24日 | CATEGORY:代表大野ブログ, 車刷毛塗り全塗装

タカラ塗料の大野です。

今回からのシリーズはタカラ塗料の人気商品「車を刷毛とローラーで全塗装しよう!」の店頭に置く塗装見本の作成DIYをお伝えしていこうと思います。

早速ですが完成品はこちら。

これを作る顛末をちくちく説明していきます。

まずこういった見本はかなり前から作りたかったのです。もっというと車のフロント部分全部を展示できるようなものを作りたかったのです。

こんな感じ(ストリートビューから)

こんな感じ(ストリートビューから)

また京都髙島屋店の配置を考えている時も塗装したローバーミニをまるまる一台飾るというのも考えていました。ただそれはスペース的な問題とコンセプトに合わないので断念し、塗装見本を飾るのは先送りになっていました。

で、京都店開店から1年後、ロイヤルホームセンター千葉南店にディスプレイを作ることになり、あきらめていた塗装見本を作ることにしました。

今回お世話になったのは伸生スクラップさん。

こちら若いときからよく行っていたスクラップ屋さん。

中古パーツを個人にも売ってくれるのでお世話になっておりました。

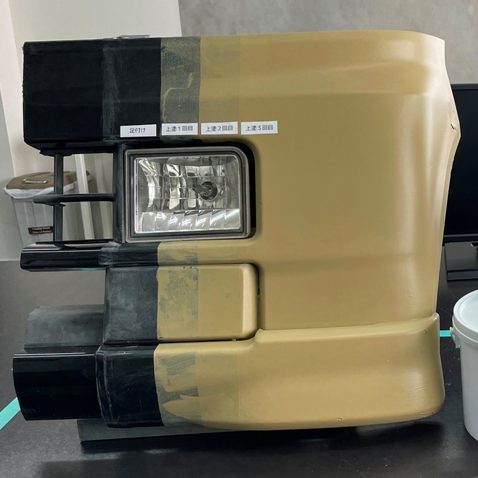

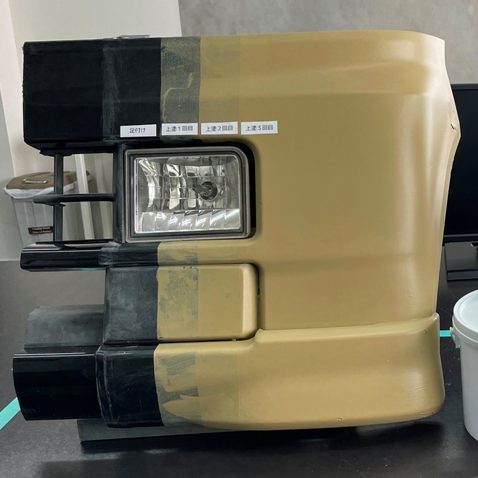

こちらで作りたい見本の大きさや傷がついててもいいし色も問わないなど希望を伝えて譲ってもらったのがこちら。

たぶん、エブリイワゴンのバンパーとなります。こちらを加工していきます。

TAGS:DIY 車のバンパーに塗った塗装見本を作る

2025年1月23日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

今日は透けやすい色の下地色のお話です。

塗料の中で透けやすいのは真っ白や赤や黄色系の色なのですが、中でもより色が透けやすいのが「レモンエロー」系の色なのです。

レモンエローは塗料にも原色があり、本当に透けやすい色です。

調色で使う時も透けやすすぎるので、必要そうな色があってもまずはそのほかの黄色系の色から調色を考えます。

そんなレモンエローを実験してみました。

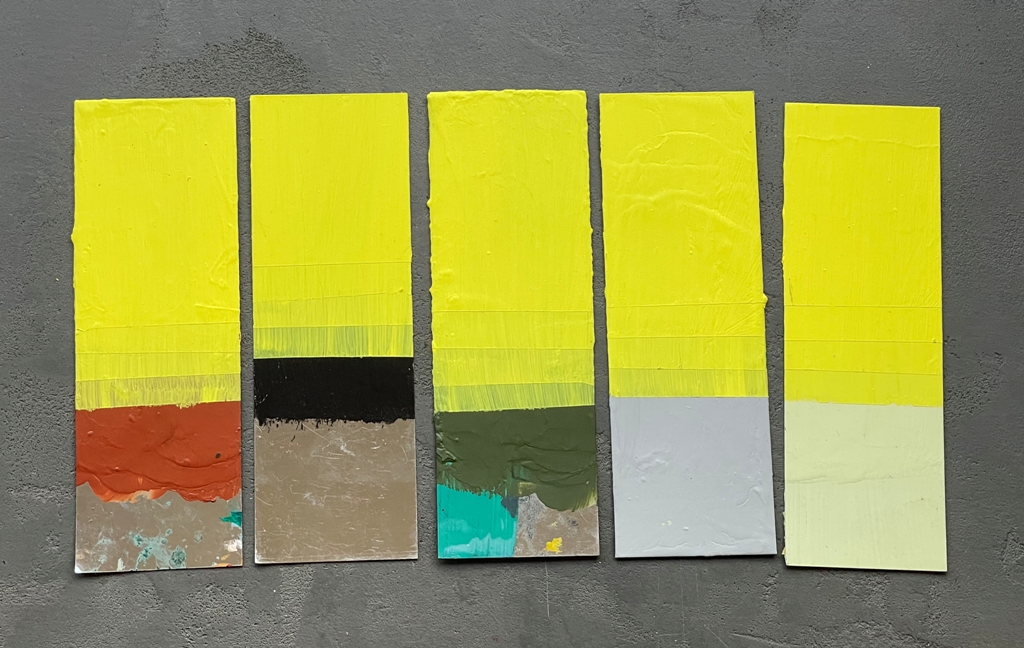

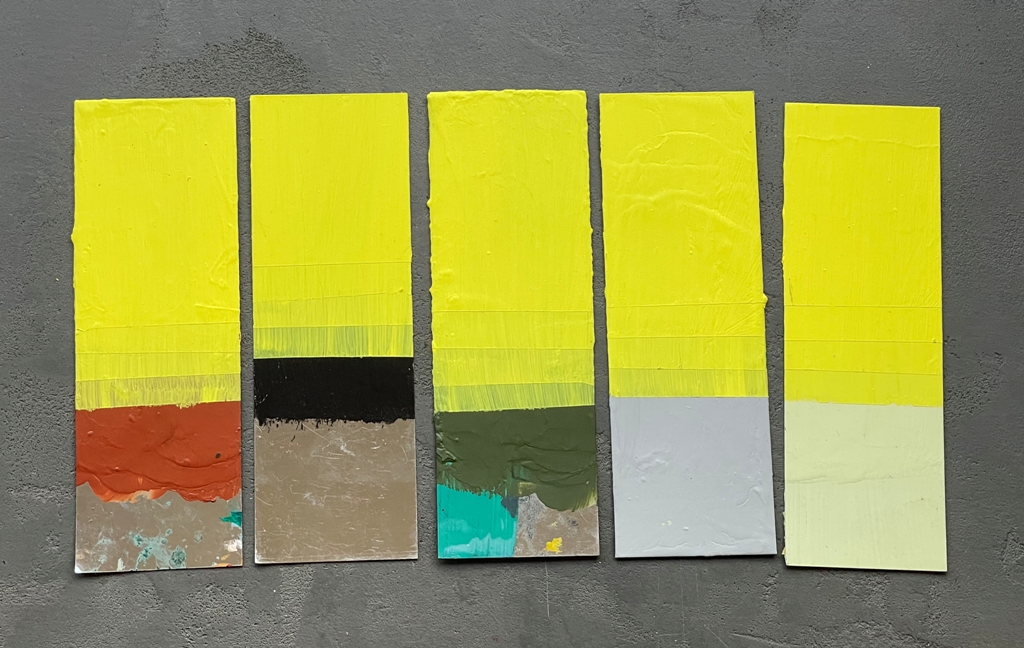

いろんな色に塗られた色見本の板に水性アクリルの艶消しのレモンエローを4回塗りしました。

4回も塗るとぱっと見はすべてレモンエローになっているのですが、重ねてみると、、、、

このように白っぽかったり黒っぽかったり、そして赤さびのような色に塗った板は肉眼で見るとやや赤っぽいようにも見えます。

このように下地の色に左右されやすいのがわかると思います。

29-80V、27-80V、29-80Vあたりの色は、N-80、27-85VはN‐85などそれぞれの明度に近い無彩色を下地に塗ることで本来の色が少ない塗装回数で出すことができます。

TAGS:調色 塗料の豆知識

2025年1月22日 | CATEGORY:代表大野ブログ, ワークショップ, タカラ塗料京都高島屋S.C.店

タカラ塗料の大野です。

京都高島屋店では16日~2月28日まで「自分だけのオリジナルカラーの一輪挿しを作るワークショップ」を開催中です。

前回のアートパネルやクリスマスツリーづくりなども人気だったのですが、今回もお客様に楽しんでいただいているようです。

詳しくはこちら>>

ちなみに京都高島屋店ではアルバイト、パートさんを募集しています!>>

2025年1月21日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

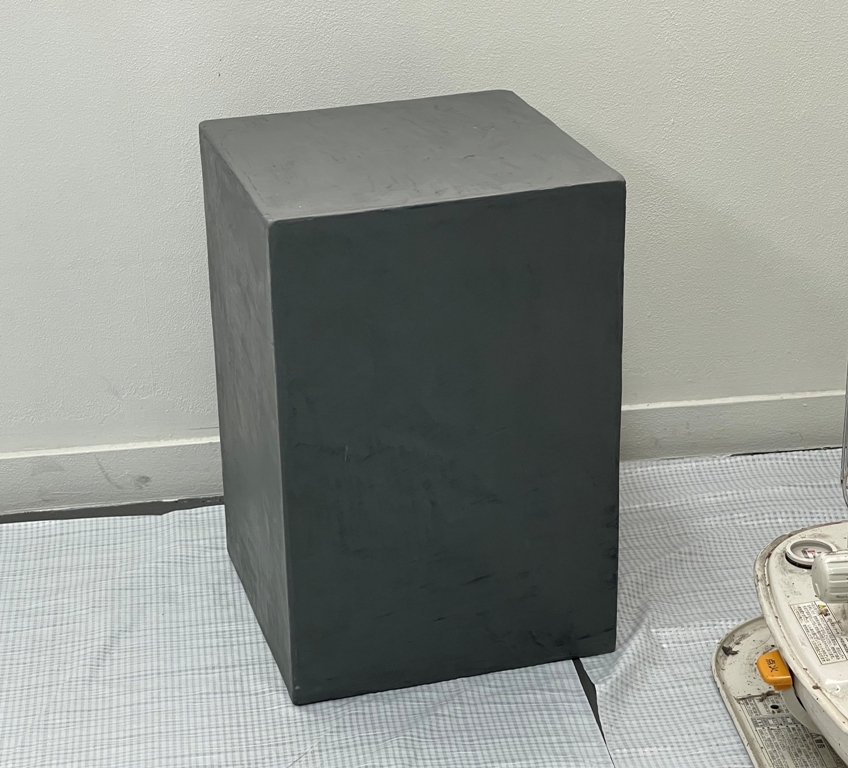

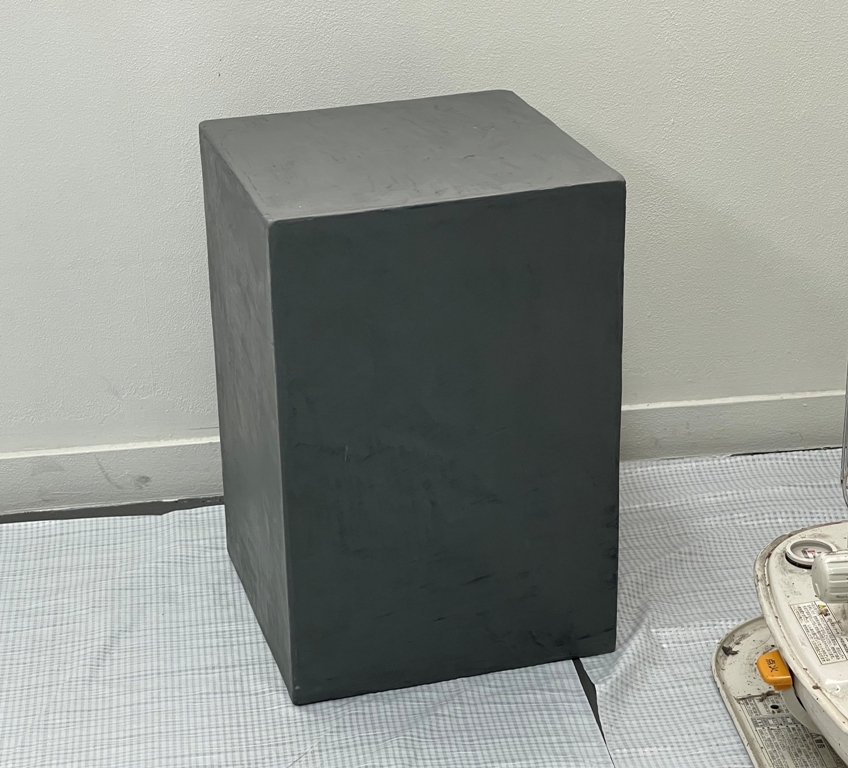

マイクロセメント「モルクラフト」で作るスツールづくり。今回はやっと完成です。

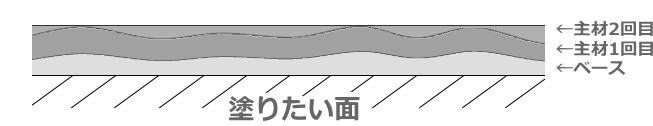

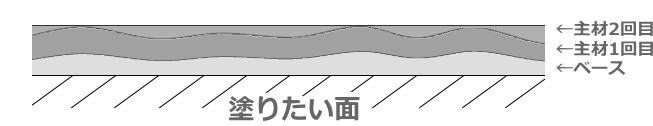

まあ長々と引っ張りましたが、工程としては組み立て、パテ盛りで1日、ベース塗りで1日、主材2回塗りで1日、トップで1日で、4日で完成しています。

作業時間はそんなに長くなくって乾燥時間が長い感じですね。

トップは2液硬化型で塗ると固くなるので研磨で形を整えないといけないところは最後に整えておきます。このスツールでは地面に接するところが水平になってほしいのではみ出したモルクラフトを手研磨で削り落としておきました。

2液型のトップの硬化剤を比率通りに混ぜてコテでしみこませるように押し込みながら塗ります。

このトップをしみこませることで耐水性や強度がでて、強くなります。

ただちなみにこちらはスツールで耐水性とかはそんなに必要ないかなと思い、天板だけ2回塗りして完成させました。

いい感じにできました。

次は何に塗ろうかと考えています!

今回のシリーズはこちらから>>

TAGS:DIY マイクロセメントモルクラフト モルクラフトスツールづくり

2025年1月20日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

今回はいよいよ楽しいモルクラフトの模様だしの様子です。

前回までで主材の1回目が塗り終え、乾燥させています。

ここから2回目を塗り平らにしながら模様を出しさらに光沢も出しながら緻密な表面を作っていきます。

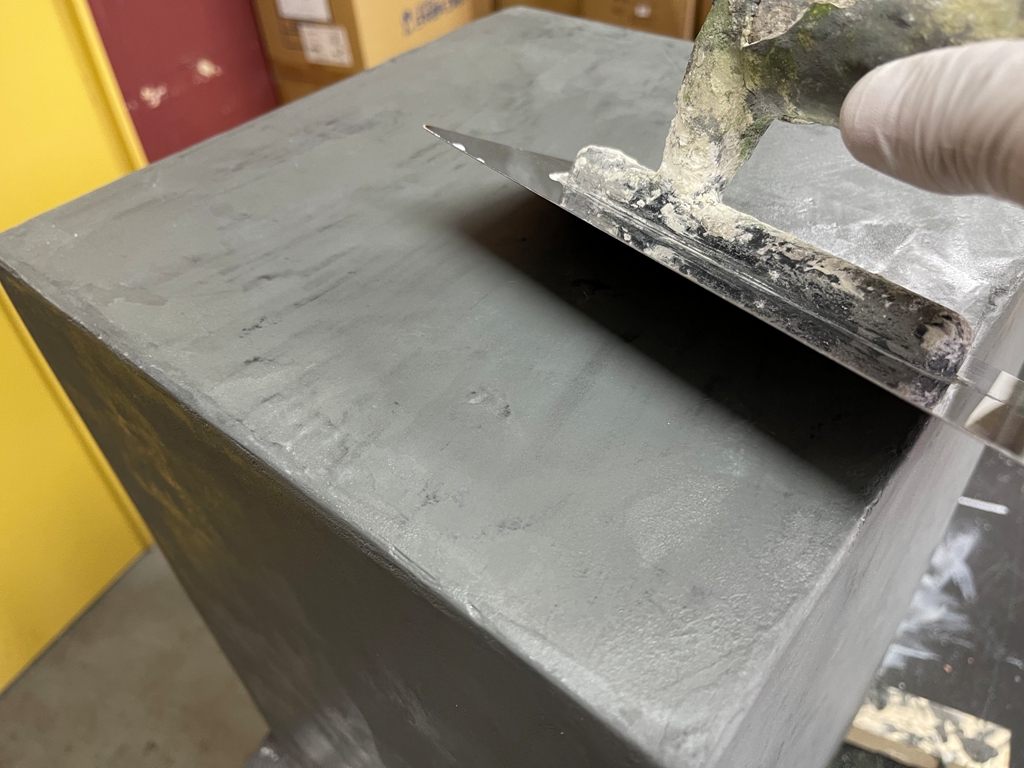

まずは軽く研磨してけば立ちや引っかかるようなところを削ります。

色が同じでわかりにくいですが2回目の主材を塗っていきます。

イメージは凹凸を埋めながら平らに塗りつけていくイメージです。

塗りつけたらいったん10~15分ほど乾かします。あまり乾かし過ぎると模様が出にくくなりダメなので10~15分を守ります。

乾燥中の状態です。そんなに色ムラがないのがわかると思います。

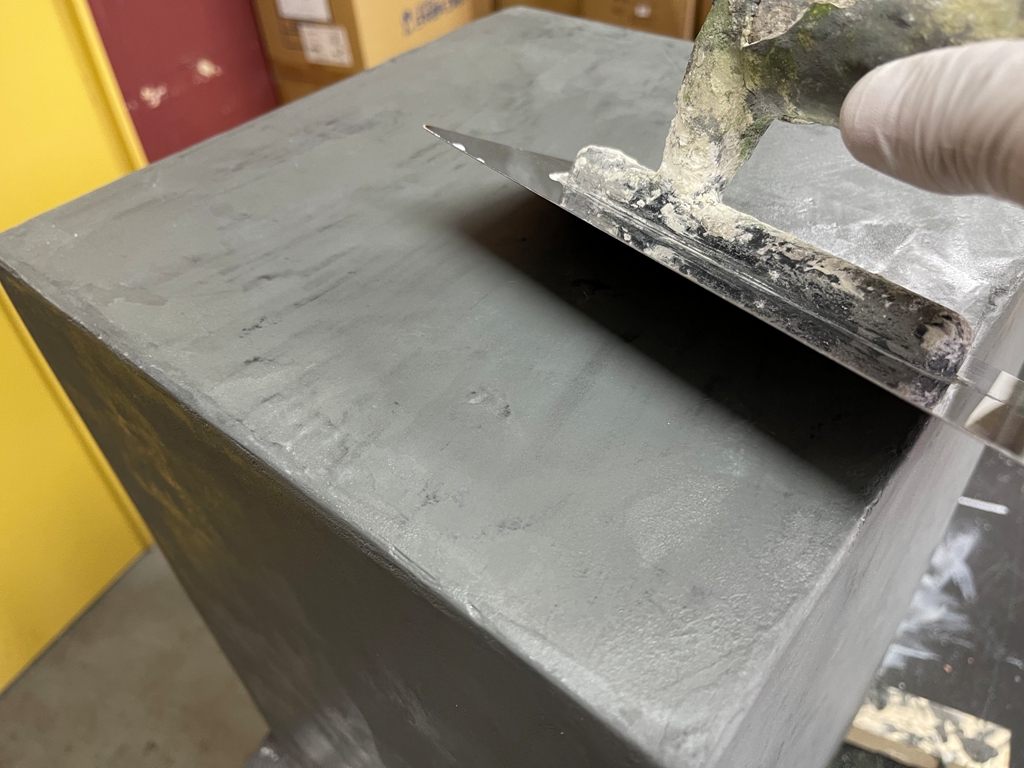

乾燥後ステンレス製のコテの腹で磨く(擦り付けてこすっていく作業)と黒い焼け跡が出てきます。

そして焼けていない部分も奥行き感がでてきます。これが楽しいです(笑)

その工程をインスタにあげましたのでそちらをどうぞ。

TAGS:DIY マイクロセメントモルクラフト モルクラフトスツールづくり