タカラ塗料のブログ

2025年4月30日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

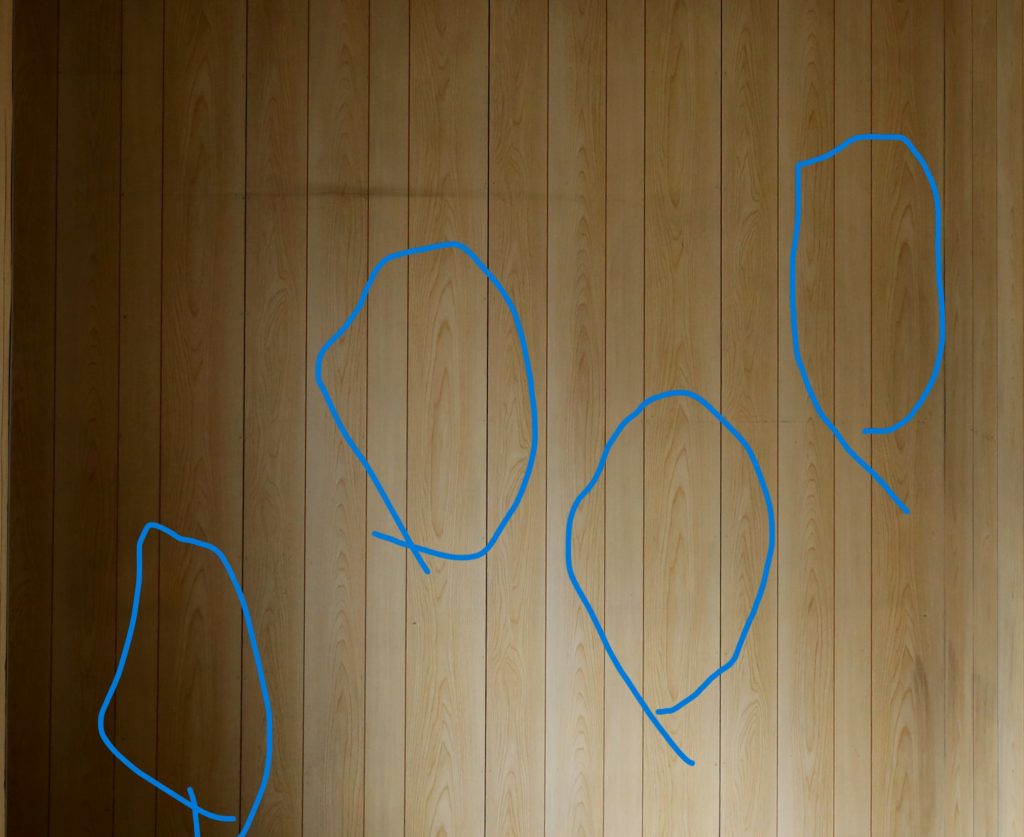

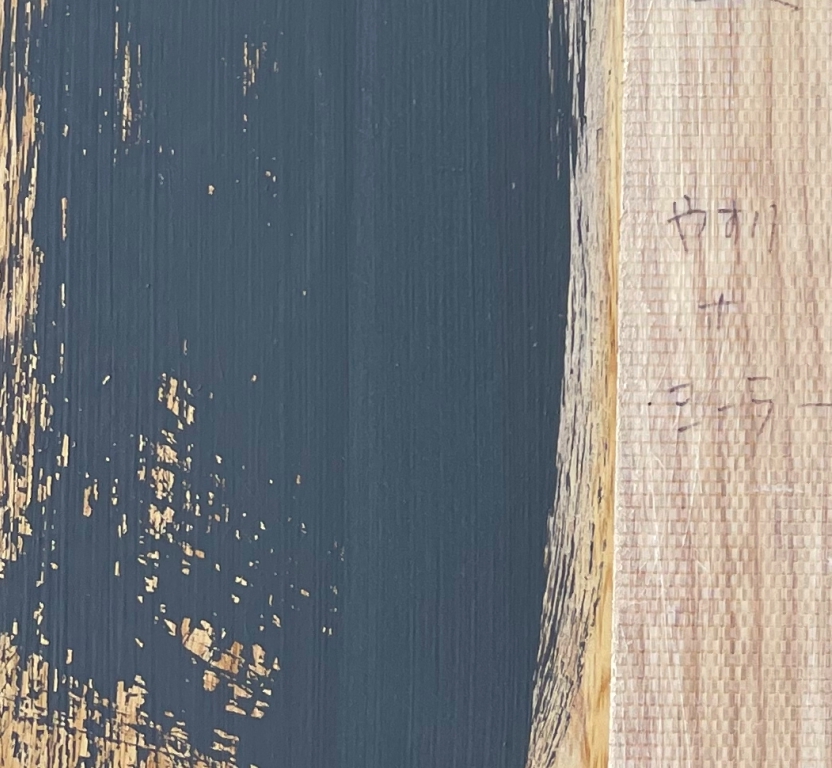

今回はプリント合板に塗装をするにはどうすればいいのかについて書いていきます。

第二工場の塗装前のプリント合板

第二工場の塗装前のプリント合板

プリント合板とは?

まずプリント合板は木なのか?ということですが、基本的には表面は木ではありません。

樹脂系だったり紙だったりすることもあるのですが、表面は「プラスチック」と考えてもらえたらと思います。

プリント合板の見分け方

見分け方は・・・難しいんです。。

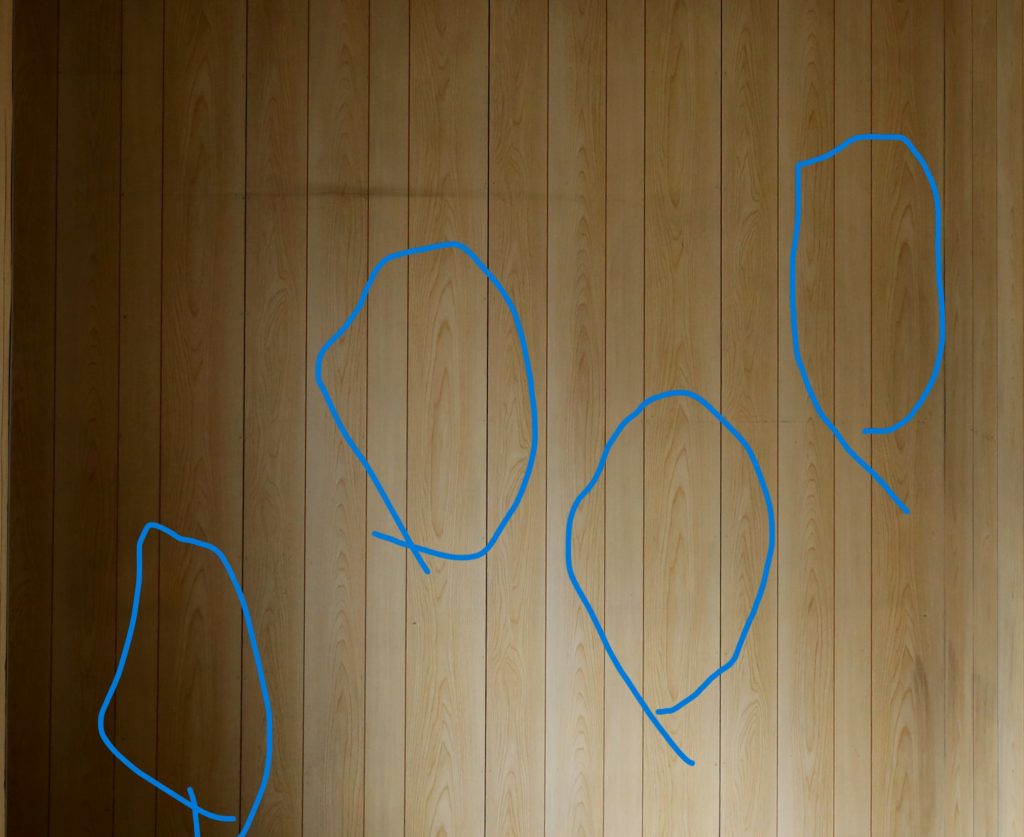

最近のプリント合板はとても見分けがつきにくいのですが、壁に貼ってる状態ならヒントがあります。

それは「同じ模様を探せ!」です。

このようにプリント合板はよく見ると同じ柄がちょいちょい出てきます。壁紙などと同じ印刷系にはありがちなポイントで、同じような柄がたくさん出てきます。

こうなったら間違いなくプリント合板です。

プリント合板を塗りたい場合は?

プリント合板はそのまま塗るとほぼ間違いなくはがれてしまいます。

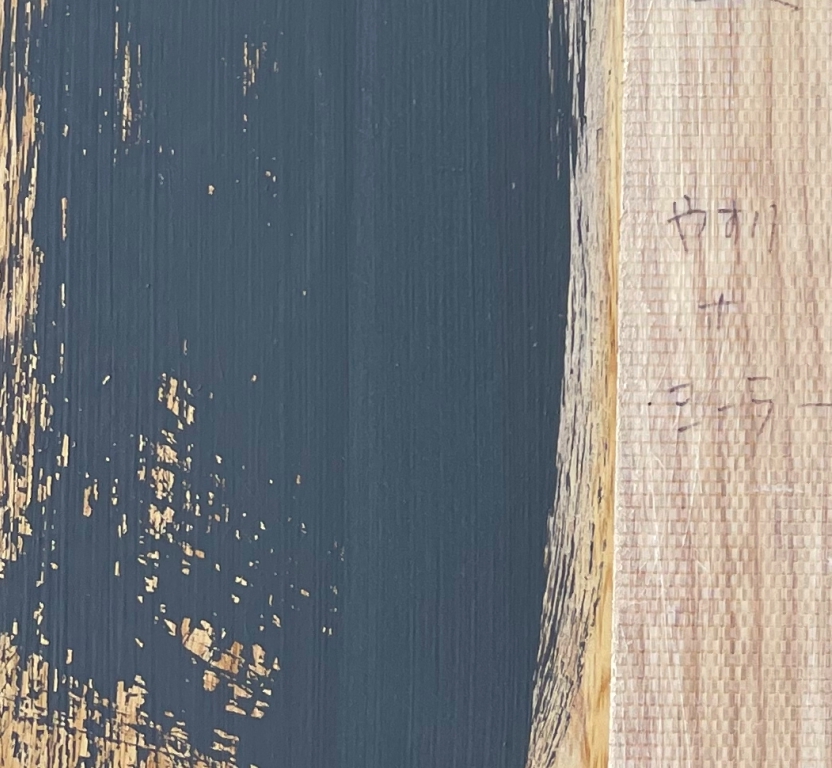

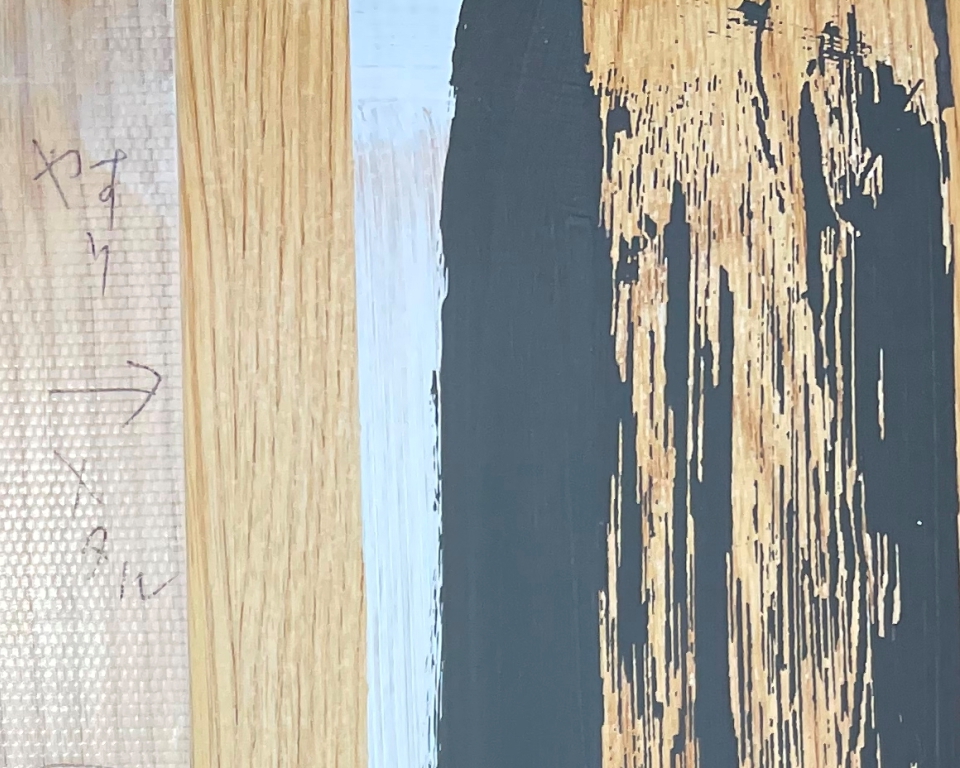

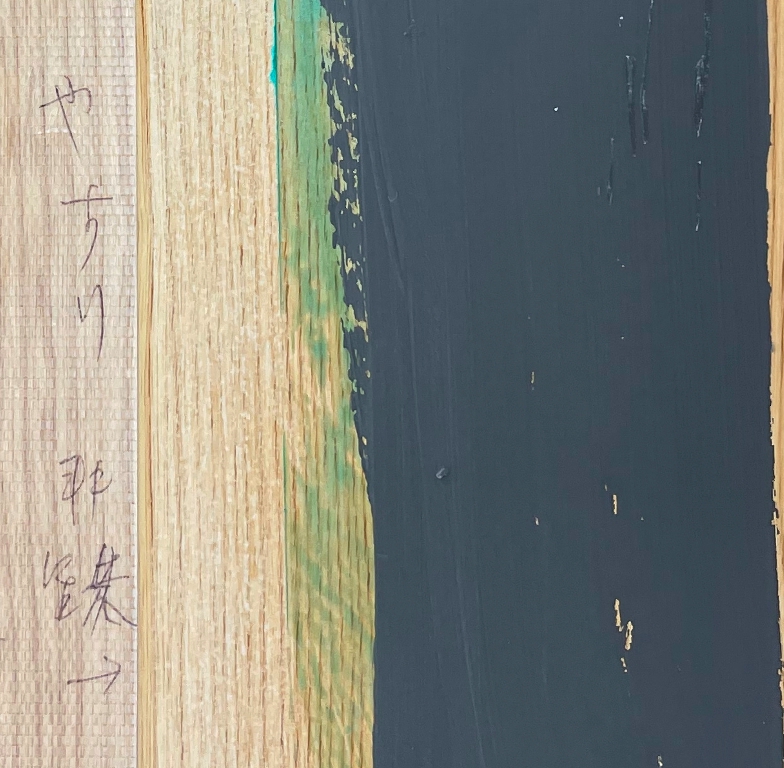

実験をしてみました。

様々な条件でプリント合板に塗装をして、マスキングテープとガムテープを貼ってはがして引っ付いているか?という実験をしました。

詳しい結果はこちら

プリント合板に直接水性塗料を塗る

結果

マスキングテープ ×

ガムテープ ×

爪で削る ×

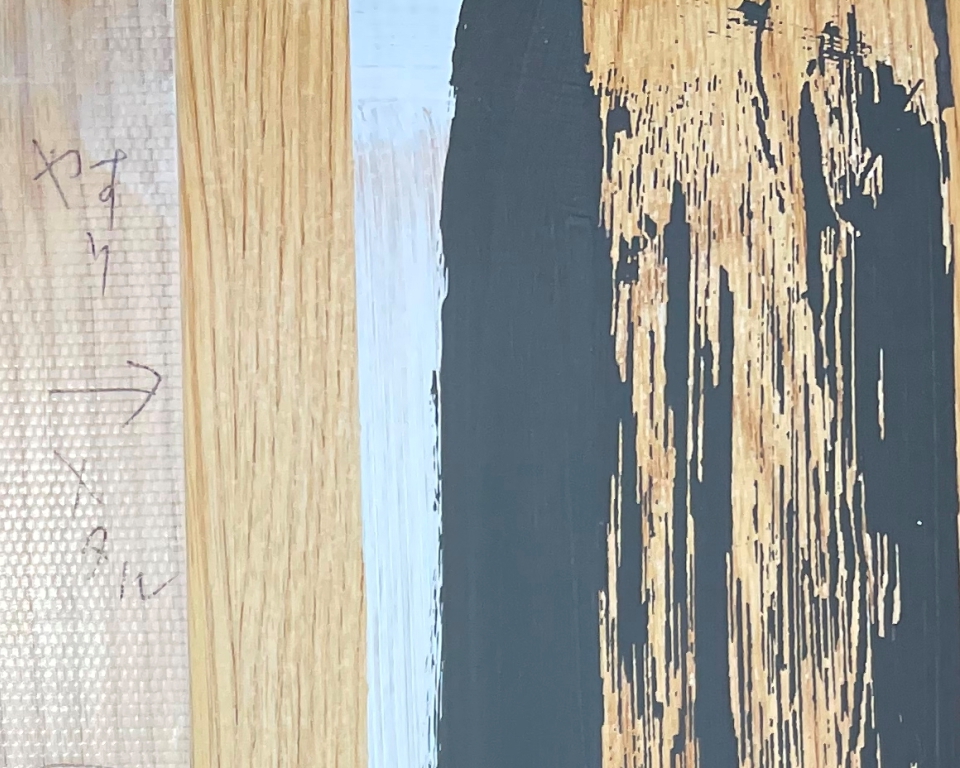

プリント合板に320番の紙やすりをかけて水性塗料を塗る

結果

マスキングテープ 〇

ガムテープ ×

爪で削る ×

プリント合板に320番の紙やすりをかけて含浸シーラーを塗り水性塗料を塗る

結果

マスキングテープ 〇

ガムテープ △

爪で削る ×

やすって直接水性塗料を塗るよりはまし。

プリント合板に320番の紙やすりをかけてメタルコートプライマーを塗り水性塗料を塗る

結果

マスキングテープ 〇

ガムテープ ×

爪で削る ×

やすって直接水性塗料を塗った結果と一緒。

プリント合板に320番の紙やすりをかけて非鉄バインダーを塗り水性塗料を塗る

結果

マスキングテープ 〇

ガムテープ 〇

爪で削る 〇

かなり強めに削ろうとしないと削れない。

でも非鉄バインダーを大きい面積に塗ると臭い。。

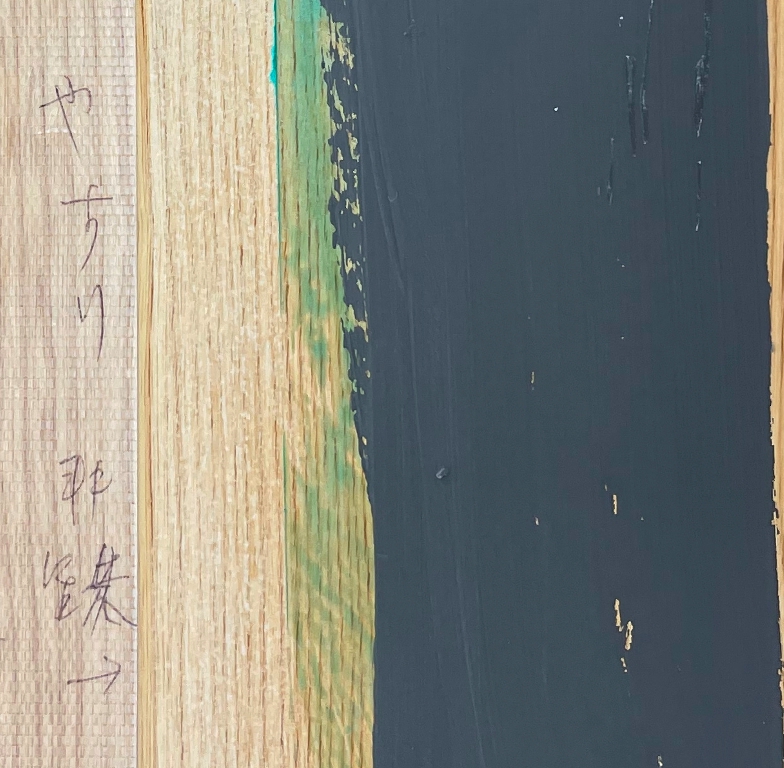

プリント合板に塗るなら まとめ

上記の結果から、

・紙やすり必須!

・壁を塗るぐらいなら含浸シーラーを塗ってから

・家具や扉など人が触れたりモノが当たったりするところは非鉄バインダーを塗ってから

という結果になりました。

まあ自分の家で手軽に塗りたいっていうぐらいなら、やすってから下塗りなしで塗ってもいいかな。。

という塩梅です。

含浸シーラーはこちら>>

非鉄バインダーはこちら>>

TAGS:塗料のうんちく 塗料の豆知識 塗料実験

2025年2月10日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

内装の塗装に使う塗料に関しては必ずホルムアルデヒドの発散等級というのがついています。

「F☆☆☆」とか「F☆☆☆☆」などのマークが缶に印刷されていると思います。

これらは何かというと、「F」はホルムアルデヒド(Formaldehyde)の略で、発がん性やアレルギーの原因となるホルムアルデヒドが発散しにくさを示しています。

内装に無制限に使えるのが「F☆☆☆☆」で、「フォースター」と読みます。

こちらフォースターでもホルムアルデヒドが全くでないのではなく、2時間に1回換気をすれば問題ないレベルにまで下げれるものになります。

誤解①「F☆☆☆☆」だとホルムアルデヒドが全くでない

→上記の理由からホルムアルデヒドが全くでないわけではありません。

誤解②「F☆☆☆☆」はめっちゃ安全

→ホルムアルデヒドだけの基準であり、そのほかのものにも過敏症の方がいらっしゃるとVOC(その他有機溶剤系)で引っかかる方もいらっしゃいます

(となると芳香剤なども×になったりも)

誤解③「F☆☆☆☆」の塗料は強い

→ホルムアルデヒドがあんまりでないだけで強さの評価ではありません。

誤解④「F○○」はすべての塗料についている

→内装塗装に使うものにはついているが、外装塗装、工業塗料などにはつける必要がない

となかなか「F☆☆☆☆」ってミュシュランの星のようについているので塗料自体の評価だと思われる方もいらっしゃいますが、あくまでもホルムアルデヒドの発散量の少なさのことなのです。

TAGS:塗料の豆知識

2025年1月23日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

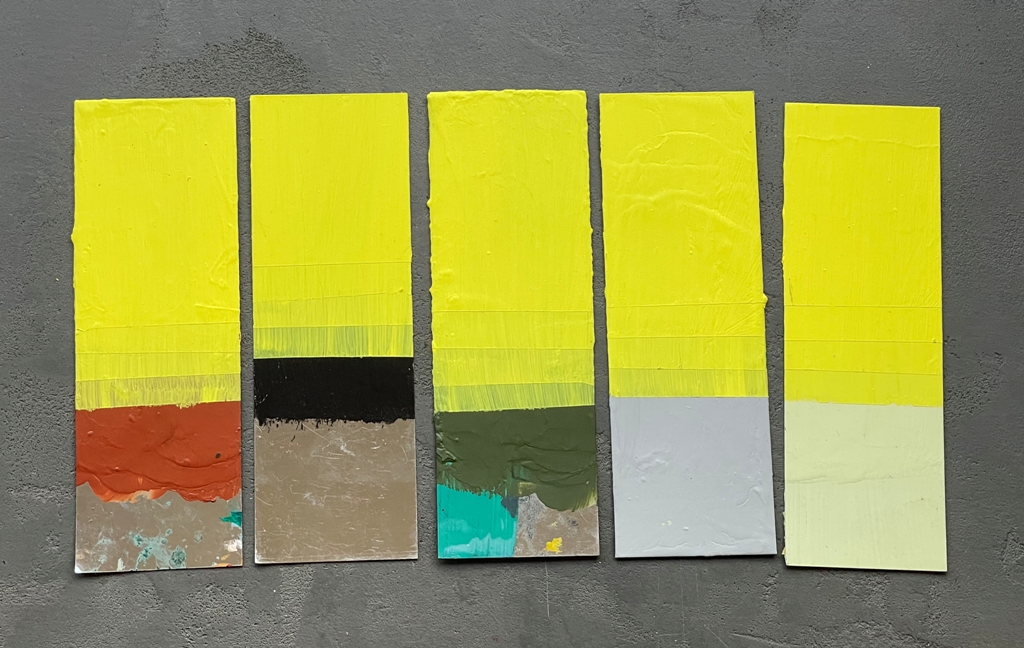

今日は透けやすい色の下地色のお話です。

塗料の中で透けやすいのは真っ白や赤や黄色系の色なのですが、中でもより色が透けやすいのが「レモンエロー」系の色なのです。

レモンエローは塗料にも原色があり、本当に透けやすい色です。

調色で使う時も透けやすすぎるので、必要そうな色があってもまずはそのほかの黄色系の色から調色を考えます。

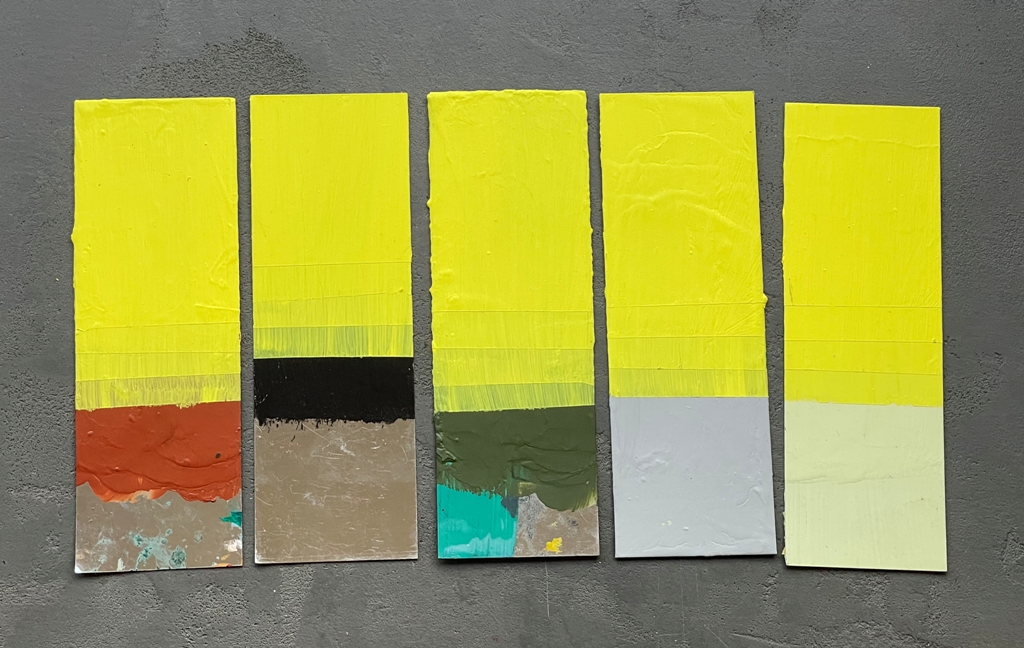

そんなレモンエローを実験してみました。

いろんな色に塗られた色見本の板に水性アクリルの艶消しのレモンエローを4回塗りしました。

4回も塗るとぱっと見はすべてレモンエローになっているのですが、重ねてみると、、、、

このように白っぽかったり黒っぽかったり、そして赤さびのような色に塗った板は肉眼で見るとやや赤っぽいようにも見えます。

このように下地の色に左右されやすいのがわかると思います。

29-80V、27-80V、29-80Vあたりの色は、N-80、27-85VはN‐85などそれぞれの明度に近い無彩色を下地に塗ることで本来の色が少ない塗装回数で出すことができます。

TAGS:調色 塗料の豆知識

2023年12月27日 | CATEGORY:代表大野ブログ, よくあるご質問, Q&A

タカラ塗料の大野です。

店頭に立っていますと結構こういうような質問をいただきます。

結論から申し上げますと

「ほとんどの場合は危険ではない」

です。

今回はその理由を説明していきます。

なぜ塗料が危険だと思われるのか?

塗料はたくさんのところに使われていて、知らないうちに手に触れたり口を付けたりしているものです。ただ液体状の塗料をあまり見たことがない日本人にとってなじみがないので少し怖く感じることがあると思います。確かに乾く前の塗料は危険なことがあります。

液状の油性の塗料は有機溶剤であるシンナーが溶けていて、水性の塗料でも水とアルコール類などの微量の有機溶剤が溶けています。

この有機溶剤がほとんどの場合は危険です。

特にエタノール、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンetc…などは吸い込みすぎると中毒症状がでることがあります。こういった有機溶剤の危険なニュースを見られたことがあり「塗料って危険じゃないか?」と思われることがあります。

また入っている量もまちまちで、一般に住宅の壁を塗るような水性塗料には本当に微量だけ入っていて、油性塗料には大量に入っています。ですので作業をする際にはどちらも原則換気が必要です。

現代の内装塗装用の水性塗料にはほとんど上記有機溶剤は入っていないので締め切った部屋で作業してもほとんどの場合大丈夫ですが、注意が必要です。

大量にビールを飲んでも平気な人もいますが、ウイスキーボンボンや料理に入っている料理酒で酔っぱらってしまう人もいるので有機溶剤に対する敏感さも人によります。

たいていの場合は水性塗料をきちんと換気して塗装するのは何も問題がない場合が多いです。

現に欧米などの塗料が普及している国では映画でもあるようによく室内を塗り替えます。その場合子供がいても特に問題なく塗り替えています。

またタカラ塗料でも塗装実演で百貨店内で塗装したりしますが、だれも臭いで塗装していると気づくことはありません。

乾燥した塗料は危険ではないのか?

乾燥した塗料はなめたりしても大丈夫か?などもよく聞かれます。基本的には大丈夫です。ただ前述のように過敏な方もいるかもしれないので舐めないほうが無難かもしれませんが、1,2回なめるだけでは溶けだすこともないので大丈夫です。

たまに食品衛生法に通った塗料などもありますが、通っていない塗料がすべて危険かというとそうではありません。食品衛生法の試験に通していない場合がほとんどで、基本的には塗料はお皿に塗る用途のもの以外はその試験をうけません。ただほとんどの防虫成分とかが入っていない塗料は試験を通ります。

乾燥した塗料の安全性はプラスチックの家具や雑貨など同じようなものです。

ちなみに木製品にも基本的には塗料が塗られているのでこれも同じといえば同じですね。

乾燥した塗料で気を付けなくてはいけない指標がF☆☆☆☆(フォースター)です。

これはホルムアルデヒドの発散等級といい、内装に無制限に使っていいのはフォースターのみです。ホルムアルデヒドというのは接着剤などからも発散され、それが多いと締め切った部屋にいるとしんどくなってしまう人がいます。ですのでそれはしっかり規制されています。

その他のご質問に関して

塗料を飲んでも大丈夫?

ダメです。

もし使用中にはねて口に入った場合は洗い流したりすれば大丈夫です。僕も入ったことはありますが生きています。

手についても大丈夫?

一般的な水性塗料の場合はほぼ問題ないです。油性塗料についても基本的には大丈夫です。

ただ過敏な方もいるので極力手袋などをして作業していただきたいです。

(僕はあまり気にせず手袋をつけずに塗ることが多いですが)

目に入っても大丈夫?

油性などはめちゃくちゃ激痛がすることがあります。水性塗料ならそこまでですが流水で洗い流したりする必要があります。必要なら医師の診断を受けてください。

(僕も入ったことがありますが病院に行くほどではないと思ったので行ったことはありません)

子供やペットがいる部屋で水性塗料を塗装しても大丈夫?

換気を必ずしてください。また乾く前の塗料に触れさせないように注意が必要です。

より感度の高い小さな虫がいる部屋を塗っても虫が死ぬことは無いぐらいに安全かと思いますが、念のためしっかり乾くまで換気をしてください。

しっかり乾燥させた塗装壁、塗装家具などがある部屋に子供やペットが居ても大丈夫?

F☆☆☆☆認証が取れているものはまず問題ありません。

TAGS:DIY DIY壁ペイント 塗料の豆知識

2023年7月12日 | CATEGORY:代表大野ブログ, 調色屋, Q&A, news

最近問い合わせが増えてきているそうなのですが、その内容が

「タカラ塗料で使っている塗料に塩素化銅フタロシアニングリーン7は含まれてないのか?」

です。

結論から言うと一部の油性塗料に上記のものは含まれています。

まずこの塩素化銅フタロシアニングリーン7(C.I. Pigment Green 7)というのは緑色を作るときに使う顔料の一つです。

これが規定に引っかかるかも?ということで問い合わせが増えているようです。

ただ、このお問い合わせが増えた背景はとある原料メーカーが作っているこの材料に安全基準の規定値以上のペンタクロロフェノール(PCP)が含まれているのが発覚したからだそうです。

そして現在この材料を含む商品は出荷停止になっているという騒動があるそうです。

タカラ塗料で扱っている商品には上記の原料メーカーのものが入った商品はありません。

塗料メーカーによるとお客様の中には

「塩素化銅フタロシアニングリーン7が全部だめ!」

と思われている方も多いそうで、塩素化銅フタロシアニングリーン7探しをしている人も多いそうです。

正確には

「とある原料メーカーの塩素化銅フタロシアニングリーン7にPCPが含まれるからダメ!」

ということだそうです。

ご参考までに。。

TAGS:塩素化銅フタロシアニングリーン7 調色 塗料の豆知識