タカラ塗料のブログ

2025年6月3日 | CATEGORY:TAKARATORYO Original Paint Shop, 代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

海外のインスタなどを見てると、近しい色を2色(以上)使ってムラをつけながら塗っていく、というのが流行っております。

日本でもYoutuberなどがそのような塗り方をしているのを見たことがあります。

参考までに下記のような塗り方です。インスタで見つけたものを貼ります。

どうでしょうか?イメージ付きましたか?

お客様でこれをやりたい!といわれた方がいらっしゃったので、色を選定して販売しました。

そのお客様事例をご紹介します。

おそらくコンクリートエフェクトペイントとCheese SouffleとCondensed Milkの組み合わせ。

ちなみに現場の判断で色を混ぜたりしてるかもしれないので「おそらく」とつけております。

おそらくGreen Soybeans とDry Leaves の組み合わせ。

おそらくCheese SouffleとMilk tea Beigeの組み合わせ。

おそらくコンクリートエフェクトペイント。

おそらくCharcoal GrayとStagnant Sky、Milk tea Beige あたりの組み合わせ。

これらの塗装はプロは入らず、若者たちで仕上げたそうです。なんか楽しそうですね!

こちらのお店はこちら>>

TAGS:DIY壁ペイント

2025年5月26日 | CATEGORY:ワークショップ

今回は、大阪府内において公社賃貸住宅SMALIO(スマリオ)を提供する、大阪府住宅供給公社様が実施している注目の賃貸募集プラン「つくろう家|Basicレクチャー」。その一環として、大阪府枚方市の牧野団地で行った「ペイントDIYレクチャー」の様子をレポートします。

「つくろう家|Basicレクチャー」とは?

大阪府住宅供給公社が提供する「つくろう家|Basicレクチャー」は、DIYの材料・道具・プロのレクチャーがすべて無料でついてくる、団地賃貸募集プランです。

しかも、「賃貸なのにDIYが自由にできて、原状回復の必要なし!」ということで、多くの方から注目を集めています。

タカラ塗料では、このプランの一部として「ペイントDIYレクチャー」を担当しています。

今回の参加者は60代男性のお客様

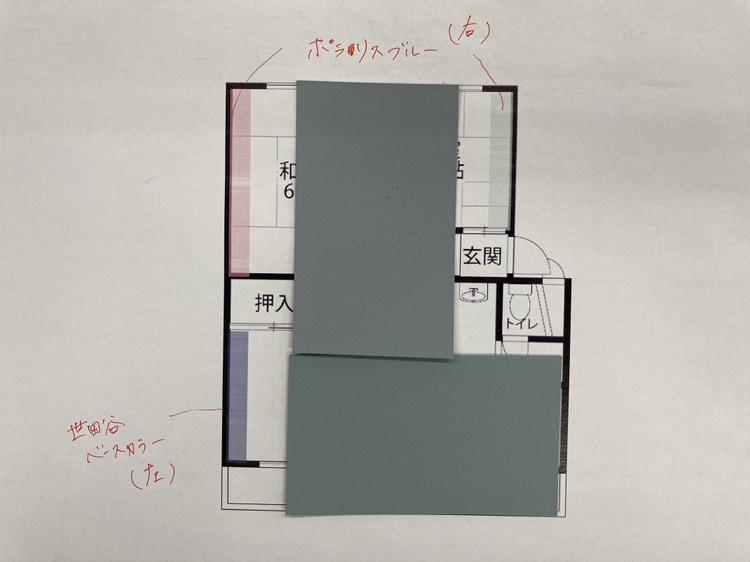

今回のレクチャーに参加されたのは、観葉植物が趣味の60代男性のお客様。

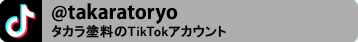

「植物が映える空間にしたい」とのご希望から、当店オリジナルカラー142色の中から、以下の2色をセレクトされました。

- 世田谷ベースカラー:落ち着きのある、すっきりとしたブルーグレー

- ポラリスブルー:水色みを感じる、爽やかなブルーグレー

団地特有の真っ白な内装が、どのように変わるのか。スタッフもワクワクしながら当日を迎えました。

ペイントDIYレクチャー当日の様子

レクチャーは、塗装前の下準備=マスキング作業からスタート。

塗らない部分を保護するこの工程は、細かい作業だったりするので初めての方にとっては意外と大変。でも、ここを丁寧に行うことで、塗装の仕上がりが格段に良くなるんです。

マスキングが終われば、いよいよ塗装へ!

まず刷毛で端を縁取りしてからローラーで広い面を一気に塗装します。

最初は少し戸惑っていたお客様も、ローラーでの塗装になると「こんなに一気に塗れるなんてすごいね!」と、楽しそうに作業を進めていらっしゃいました。

DIYは難しくない 「自分で塗る楽しさ」

実はこのお客様、レクチャー前は「多少費用がかかっても代わりに塗ってもらいたい」とおっしゃっていたほどDIYに消極的だったのですが、いざ塗装が始まると、「ドアやふすまも塗ってみようかな」と前向きなコメントを聞くことができました。

DIY初心者でも、プロのレクチャーを受けながらなら、「自分でできた!」という達成感と楽しさを味わっていただけます。

BEFORE/AFTER

▼BEFORE

▼AFTER

真っ白だった団地の一室が、ぐっと雰囲気のあるブルーグレーの空間に生まれ変わりました!

「つくろう家|Basicレクチャー」で、自分らしい暮らしを叶えよう

「賃貸でもDIYができる」「原状回復が不要」「プロのサポートつき」――

そんな魅力が詰まった【つくろう家|Basicレクチャー】は、自分らしい住まいをつくりたい方にぴったりのプランです。

ペイントDIYにご興味のある方は、ぜひチェックしてみてください!

▼ 詳しくはこちら(外部サイト:公社賃貸住宅SMALIO)

https://www.osaka-kousha.or.jp/oph-search/topics/tsukurouya-smalio/special-plan/

TAGS:DIY DIY壁ペイント 団地DIYレクチャー

2025年5月9日 | CATEGORY:代表大野ブログ, よくあるご質問, Q&A

タカラ塗料の大野です。

壁紙を塗ってみたいけれど、失敗したらどうしよう、ぐちゃぐちゃになったらどうしよう、と考えて一歩踏み出せない方もいらっしゃると思います。

そんな方に起こりうる失敗とその対策や対処について書いていきたいと思います。

今回は「塗装のス編」です。

前回タレについて書きましたが、それは塗料を塗るときに分厚く塗ると起きるトラブルでした。

今回の塗装のスは塗料がどちらかというと少ないときにおこるトラブルです。まあトラブルというよりは「まだ塗れてない」だけなんですが。。

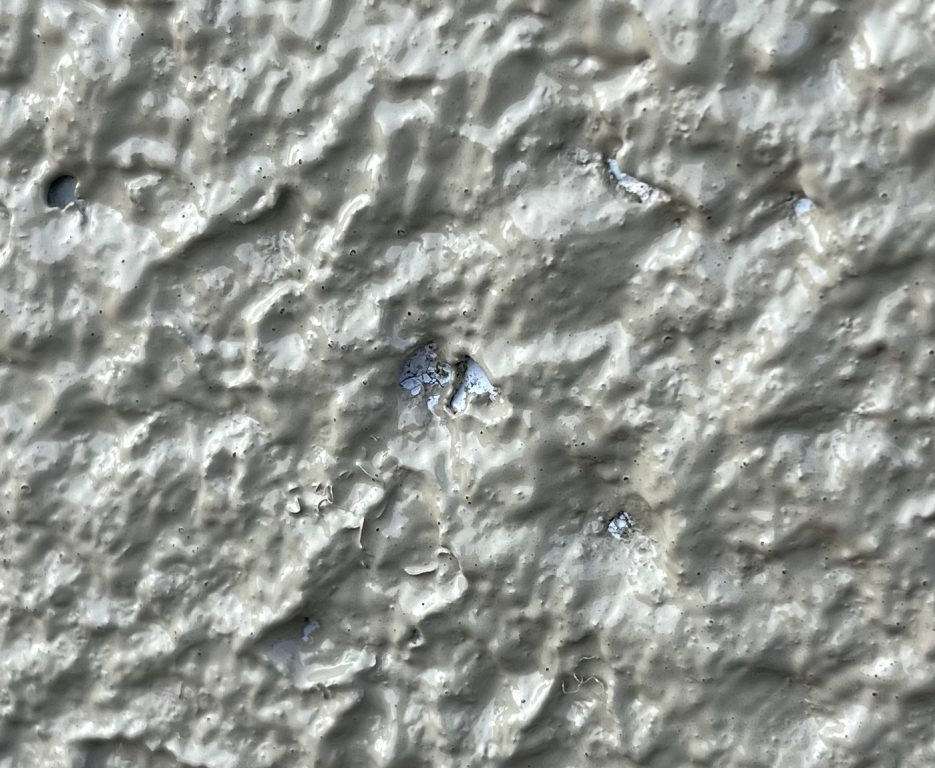

塗装のスは見つけにくい

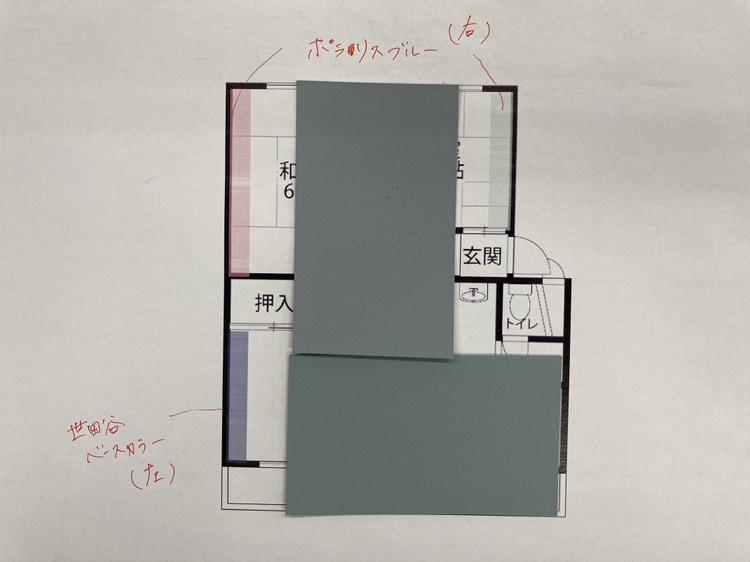

塗装のスとはこういう状態のときのことです。

よくわからないですよね。拡大しますと・・・

さらにコントラストをつけると・・・

中のほうに塗れていない白い部分があるのが見えると思います。これがスです。

「塗れた!」と思っていても乾いてみたらこのようにスがあった、ということが多いです。

白から白へ塗り替える場合は目立ちにくいですが、色をつけると結構目立ったりします。

なぜこのようなことになるのでしょうか?

スができるメカニズム

なぜこのようにスが入ってしまうのでしょうか?

へたくそな絵で紹介します。

■毛の短いローラーで塗ったときに壁紙の凹凸に入り込まず、そもそも塗れていない場合

短毛(4ミリほどの毛の長さ)のローラーで塗ると壁紙の奥に入り込まずに塗れていない、ということがあります。

■塗料の膜ができて塗れてると思っても乾いたら塗れていない場合

塗料のスができないように気を付けて押し込みながら塗っても乾いたらスができてる場合があります。

その場合はこのように膜状になっていて塗れていないことに気づかず、乾いたときに膜がとれて前出のような状態になっていることもあります。

スができたらどうしたらいい?

スができたらどうしたらいいか?

答えは簡単でもう一度そこの部分を塗ってください!

まあ気を付けることとしては、乾く前に塗料やローラーを片付けずに待ち、乾いてスが見えなかったら片づける、とすれば大丈夫です。

壁紙塗装の際は「スを探す」を心がければ大丈夫です。

その他壁紙塗装の失敗のリカバリー方法などについてはこちら>>

TAGS:DIY壁ペイント 壁紙塗装の失敗

2025年4月17日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料大野です。

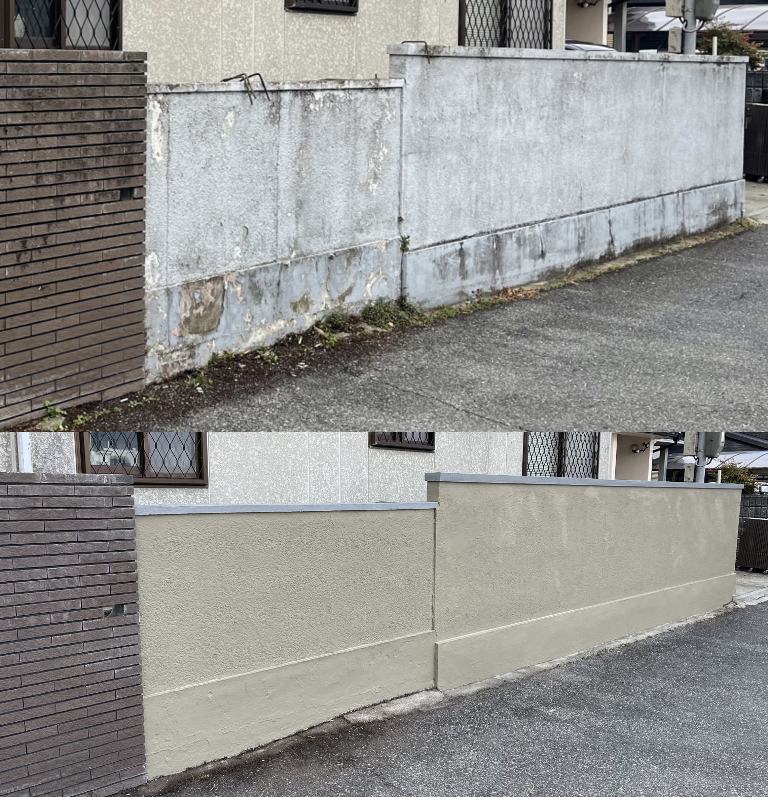

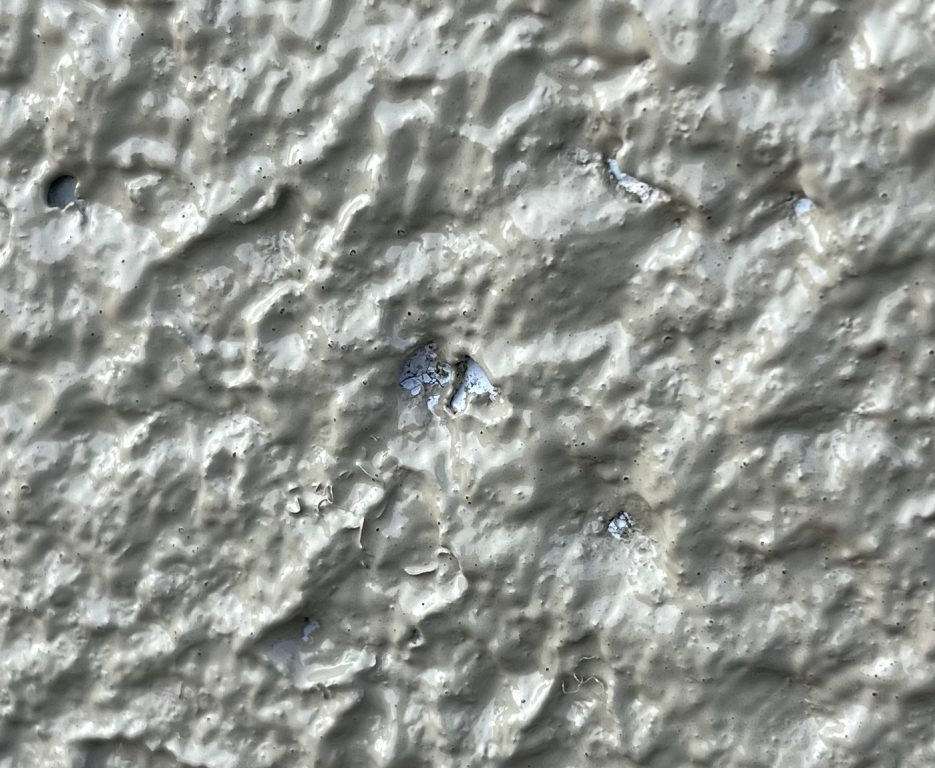

実家の塀塗り、今回は塗装仕上げ編です。

塗る色はアーモンドラテっていう色に決定。

当初は日塗工の色からえらぼうかなと思っていたのですが、タカラ塗料のオリジナル色の中で外壁の色を合いそうな色「アーモンドラテ」を発見。

メーカーに通湿性のあるヨウヘキコートでアーモンドラテを作ってもらいました。

まず含浸シーラーで下地を固め、乾かしてからヨウヘキコートを塗っていきます。

ちなみに今回の塗装のコンセプトはプロが塗るっていうよりも、「実家の壁を子供らが親孝行で塗る」っていうイメージで塗っています。ですので養生も簡単にして、近所の人が通ったらおしゃべりをします。

養生も全部するわけではなく、キワだけ行い、床は見ての通り段ボールを突き付けて塗っています。

普通にざーっと塗っていくとこのような塗料が塗れていない「ス」ができます。

こういうところに塗料を押し込むように塗っていきます。

あっという間1回目塗りは終了。

雨のよく当たる上部分には防水性のあるライトプルーフウレタンのグレーを塗ります。

余ってたやつなんでたっぷり塗ります。

一回目が終了。2時間ぐらい乾かします。

乾いたら2回目を塗って完了!

アフターの写真がまだ乾いてないですが、見違えるようになりました!

この日の塗装にかかった実際の時間です。

8時45分頃 含浸シーラー塗装開始

9時10分頃 含浸シーラー終了

10時00分頃 ヨウヘキコート1回目塗装開始

10時55分頃 ヨウヘキコート塗装終了

11時05分頃 上部にライトプルーフウレタン塗装開始

11時20分頃 ライトプルーフウレタン塗装終了

12時30分頃 ヨウヘキコート塗装開始

13時30分頃 すべての塗装終了

この日は寒かったのですが風があったので乾燥がはやかったです。

オリジナル色のヨウヘキコートがご入用の際はメーカー調色になりますので少々お時間がかかりますが対応できますので、お問い合わせください。

TAGS:DIY DIY壁ペイント 実家の塀塗り2025

2025年4月15日 | CATEGORY:代表大野ブログ

タカラ塗料の大野です。

約20年塗り替えていない実家の塀の塗り替えリポート、下地処理編です。

はがれかけている塗料に新しい塗料を塗るのは砂漠の上に家を建てるようなもの

手で触る程度で剥がれてしまうような古い塗料の膜はできるだけはがす必要があります。全部はがすのは物理的に難しいのでとりあえずヘラではがせるような塗膜をできるだけはがしました。

今回の日程は古い塗膜はがしと高圧洗浄で半日、1週間後に塗装で半日ちょいの予定を組んでいます。

半日+半日ちょいなら一日で終わらせたらいいやん、って思われるかと思いますが、洗浄すると乾燥させないといけないので日にちを開ける必要があるのです。

はがしていくと何層かの色味と、下地のモルタル?が劣化したような砂っぽい層が見えてきます。

ヘラとこの後の高圧洗浄で落とせないようなものは落とさない方向でいきます。

高圧洗浄中。今回の作業は僕と妹で行っています。親父はちょっとだけ触ってるだけ。

高圧洗浄後のお肌。いろんな色が見えています。

おそらく先代が塗った色や別の色やらモルタルの色ですね。

とりあえず強力に汚れを落として完了。

ちなみに今回の塗装はDIYで40代兄妹が実家の塀を塗るって感じなので、皆様でも行っていただけるメニューとなっております。

つづく

TAGS:DIY DIY壁ペイント 実家の塀塗り2025