タカラ塗料のブログ

2023年10月24日 | CATEGORY:item, お客様の声, 車刷毛塗り全塗装

本社から徒歩1分のところにある、タカラ塗料ショールーム「ペイントランス」。

「車用塗料の色選びに悩んでいる」「ペンキを使ったDIYの工程がよく分からない」等、

お客様の様々な塗料・塗装に関するお悩みに対し、経験豊富なスタッフが丁寧にお応えしています。

こちらのページでは、ペイントランスにお越しいただいたお客様のご相談事例を紹介していきます。

今回はキッチンカーでお店をされるお客様が、刷毛塗全塗装用塗料の色を決めにご来店くださいました。

まず色選びについては、新しく始めるお店だから【楽しそうで明るい色、あまり見かけない目立つ色】というのがお客様のご希望でした。

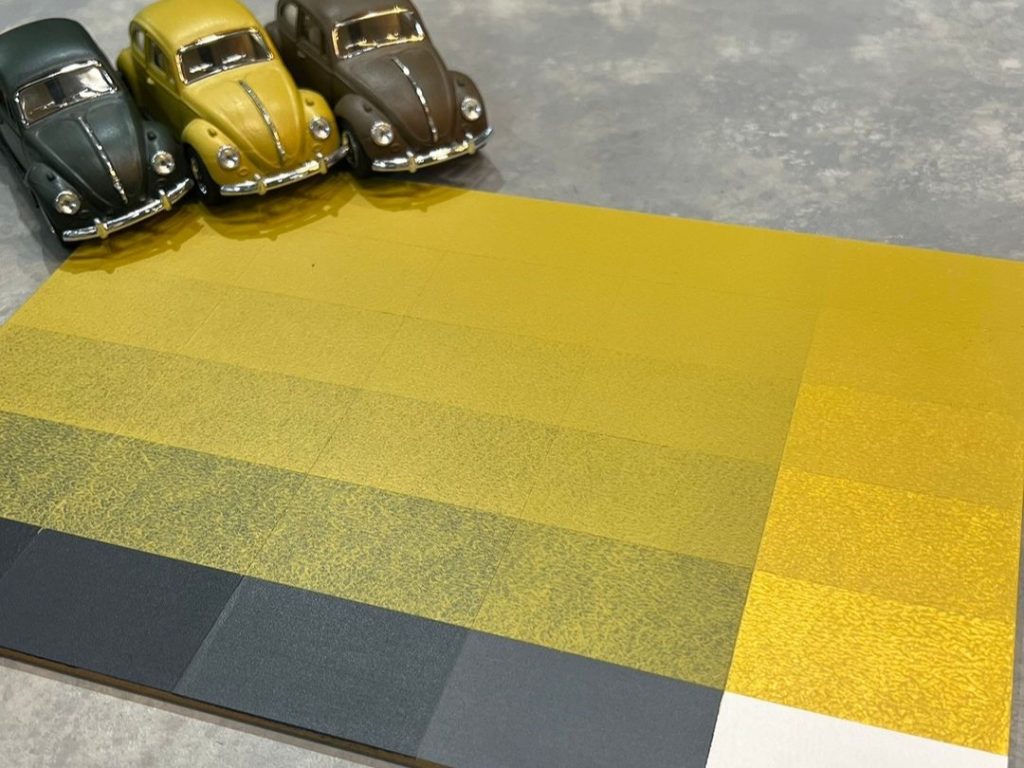

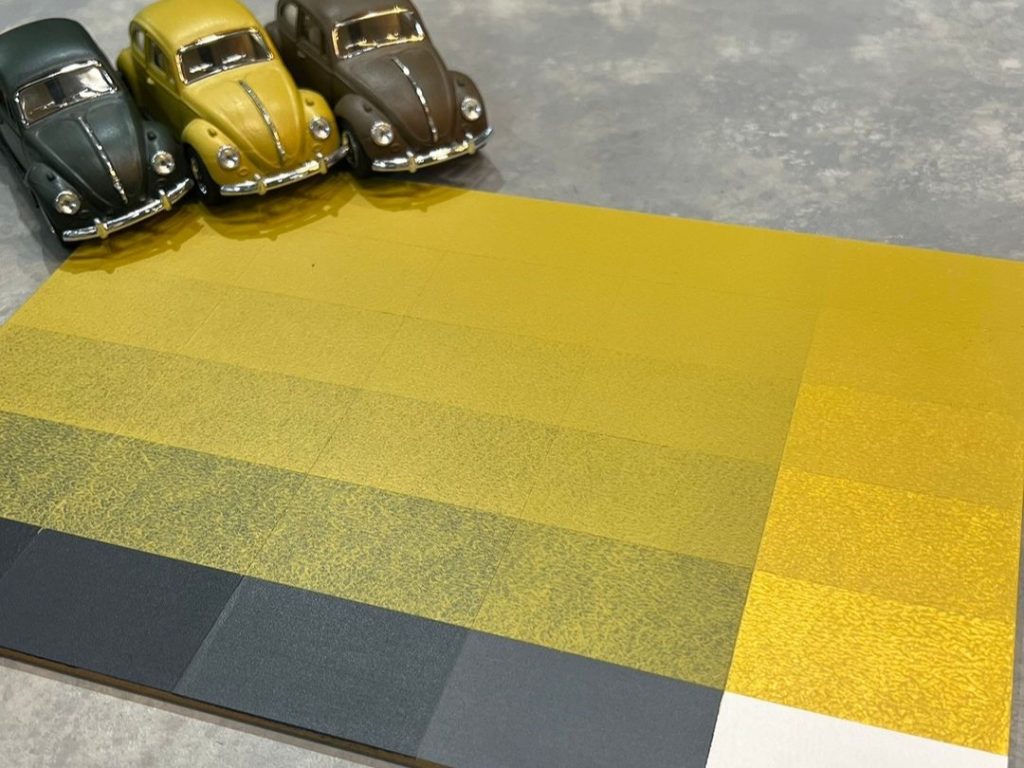

ミニカーの色見本や塗装事例集などお見せしたところ、当店提案色の中からパンプキンスープを気に入っていただきました。

バンパー部分の塗り分けもご検討されており、ブラウン系かグリーン系ご希望でしたので、パンプキンスープに色見本を合わせながら見ていただきました。

バナナっぽくしたいとのことでしたので、「パンプキンスープ」と「アースカラー」のツートンに決定!

次に必要量について、現在のお車は赤色とのことでした。

パンプキンスープは鮮やかで透けやすい色であるため、4~5回の重ね塗りが必要です。透けやすさが分かる色見本をお見せしながら、容量のご説明をいたしました。

車種が ウィークスルーバンと少し大きめの軽自動車で通常なら3~4kgで全塗装いただけるのですが、透けやすいお色なので少し多めの6kgをおすすめいたしました。

ボディをパンプキンスープ 6kg、バンパーをアースカラー 200g、未塗装のバンパー部分のプライマーに非鉄バインダーα 200gをご購入いただきました。

「満足のいく色選びが出来た!」とお喜びいただきました。

タカラ塗料では、様々なカラーの色見本を多数取り揃えております。

色選びや塗料・塗装についてじっくり相談したい・塗装後のイメージを知りたいという方は、ぜひお気軽にペイントランスへお越しください。

タカラ塗料店頭サービス、ショールームのご案内の詳細につきましては、こちらよりご覧ください。

TAGS:DIY

2023年10月13日 | CATEGORY:社屋リノベーション, item

タカラ塗料スタッフTです。

当店ではコンクリートやモルタル風を3色の塗料で再現できる「コンクリートエフェクトペイント」という塗料のセットがご好評をいただいております。

「モールテックスやカラーコンクリートのようなダークなモルタル調のカッコいい造作をインテリアに取り入れたいけれど、施工単価が高くて諦めてしまった」というお客様にも当店の塗料をご案内する機会が多いのですが、残念ながら「塗料では対応が難しい」部分があります。

塗料に代わって、常に水の掛かるようなキッチンカウンターなどの水回りや、玄関土間などの床面への施工におすすめしようと思っているのが、このマイクロセメント「モルクラフト」です。

こんな方にマイクロセメント「モルクラフト」はおすすめできそうです

・モールテックスやカラーコンクリートのような重厚感のあるモルタルのテーブル天板やキッチンカウンターにしてみたいけれど、価格が高すぎて諦めている方

・石造りのシックな店舗の什器を採用したいけれど、重さがネックとなっていて諦めている方

・職人技が好き、物を作ることを楽しめる方

漆喰とマイクロセメントの違い

そもそも「マイクロセメント」とはどんな物なのか皆さんはご存知でしょうか?私たちが思い浮かべる「漆喰」は、古民家や土蔵に塗られている白い塗り壁材という方が大多数だと思います。これはいわゆる日本の「和漆喰」に当たります。和漆喰の素材は石灰や植物などが主です。対して「西洋漆喰」は海外、特にヨーロッパの外壁に使用される素材で、石や砂が含まれています。その分表面が固く丈夫なのが特徴です。「和漆喰」「西洋漆喰」のどちらも、天然素材を使用し多孔質で吸湿性に優れているのが漆喰の特徴と言えます。

「マイクロセメント」は顔料・樹脂・セメント・骨材・添加剤が主な構成です。樹脂が入っているので薄塗りでも丈夫で曲面にも追従することができます。そして、水周りにも施工可能というのが大きな特徴です。表面が固く、工程によっては磨かれた石のような艶感を出したり、色の種類も豊富です。ヨーロッパの内外装の建築では、ベルギーのモールテックスをはじめ、様々なメーカーから色々な種類の「マイクロセメント」は発売され非常に人気があるそうです。

DIYできるマイクロセメント「モルクラフト」の特徴

その中でも今回ご紹介する「モルクラフト」の特徴は3つあります。

・床面への施工が可能

床専用の塗料は当店でもお取扱いがありますが、大理石調などの石で作ったようなおしゃれな床を作ることができる、というのは非常に興味があります。

・キッチンカウンターや洗面台などへの施工が可能

水回り、特に常に水に浸かる可能性があるような箇所はDIYペイントでは難しいところ。古民家や中古物件の壁はペンキできれいにリノベーションできますが、水回りの汚さや古さはどうしても気になりますよね。新しい洗面台を購入せず、既存の古い洗面台が生まれ変わるのでは?と期待します。

・DIY初心者でも扱いやすい

特に3点目の「DIY初心者でも扱いやすい」は重要です。モールテックスなどの海外の左官材料がホームセンターやインターネットで一般的に売られていないのは、専門の施工業者さんでなければ扱えない難しさにあります。

ということでこの度、コテを触ったことのないDIY初心者の私がマイクロセメント「モルクラフト」に使ってテーブル天板を作ってみることに挑戦をしてみました。

長くなりますが、順を追って作り方をご覧ください。

IKEAのテーブルでモルタルやコンクリート造形のような重厚感のあるカッコいいテーブル天板を作ってみました

【序章】テーブル天板を作る

今回は当店の休憩室にあるバタフライテーブルの天板をマイクロセメント「モルクラフト」で制作に挑戦。

こちらはイケアのNORDEN(ノールデン)シリーズ。ゲートレッグテーブルです。素材はバーチ無垢材で、表面は着色クリアラッカーで仕上げられており、水や汚れに強いものです。「モルクラフト」は、ごく普通のダイニングテーブルなどの上から施工することが可能とのことですが、今回は折りたたみのできるバタフライテーブルなので、その上から箱の蓋を被せるような天板を合板で作成するところからスタートしました。ホームセンターで木を切って当店の代表に作ってもらいました。

マイクロセメントモルクラフトの構成

テーブル天板を制作するにあたって、まずは簡単にマイクロセメント「モルクラフト」の構成を説明いたします。

構成は主に4つの層になっています。下塗り(プライマー)と中塗り(ベース、主材)と上塗り(トップ)と塗り重ねていきますが、塗りたい場所や素材によって「ベース」部分が変わります。「ベース」部分の詳細は、後ほど制作工程の中で説明しますね。

必要な材料と道具の紹介

<塗料類>

・パテ(下処理が必要な場合)

・シーラー(下処理が必要な場合)

・プライマー

・ベース(必要に応じて)

・メッシュ(必要に応じて)

・モルクラフト主材

・トップコート(艶無し)

<道具類>

・塗料を入れる容器

・コテ(よくしなる物の方が施工しやすい)出隅部分はL字型のものがあると便利

・ローラー

・攪拌棒やヘラまたは撹拌機

・サンドペーパー(100番程度)またはサンダー

・計量器

・手袋

・ウエス(タオル地以外の不要な布など)

・マスキングテープ

・ビニールシートなど

準備が整いました。それではさっそくテーブル天板作りに挑戦です。

1.下準備

床や汚したくない場所をビニールシートなどで覆います。やする作業をする際に粉が飛び散ってしまうので家具なども覆っておきます。想像以上にやすった粉が出ました。

組み立ての際にできたビス穴の凹みをパテで埋めておきます。パテが乾いたら、サンドペーパーでやすって表面を平らにします。

パテは乾燥したらやせてくると思ってビス穴に盛り過ぎてしまった失敗例です。やする作業が大変でしたので、パテは盛り過ぎないようにするのがポイントです。どうにか表面をきれいにやすり終えることができました。

べニヤ合板などの木材や古壁などに施工する場合は、シーラーを塗ってアク止めが必要になります。プライマーにはアク止めの効果は無いとのこと。シーラーを塗った後、2時間程度乾燥させます。ここまでの作業は順調です。

2.プライマーを下塗りする

プライマーはクリーム色のややとろみのある液体。原液のまま、ローラーを使用します。

容器をよく振ってからプライマーをローラーで塗り広げます(1回塗)。プライマーを塗った後の表面は、ぼそぼそザラザラに。砂の粒のようなものが入っているようです。なので次の工程の「ベース」がひっつきやすくなるということですね。3時間程度乾燥させます。この作業も特に難しいことはありませんでした。

3.必要に応じてベースを中塗りする

「必要に応じて」とは?ベースを塗る目的は以下の様な場合だそうです。

・床は必須

・硬くしたい場合

・凹凸が目立つ場合

・合板素材の木目が出るのを抑えたい場合

・継ぎ目が気になる場合

場所や目的によってベースの使用が変わるそうです。少し複雑なので表にまとめてみました。

| ベース、メッシュの有無※ベースが必要な場合は全面に塗ります | 場所 | 目的 |

| ベース不要 | 既存のテーブルや棚など | 固くする必要が無い |

| ベースのみ | ベニヤやMDF板などのむき出しの木部 | 木目の溝を消す |

| ベースと部分メッシュ | 板の継ぎ目や力のかかる部分がある場合 | ひび割れを防ぐため継ぎ目にメッシュを使い、表面を平らにする |

| ベース+全面メッシュ+ベース | 床面 | 摩擦に耐えられるように頑丈にする |

ベースは合成樹脂入りのセメントの粉で出来ています。非常にサラサラとした粉状です。水の割合は「5:1.2」。ベース3kgに対して水は0.72L(1.2×3÷5=0.72)になります。

ベースを入れた容器に計量した水を入れてよく混ぜます。攪拌棒やヘラを使って底面からしっかり混ぜ、セメントの粉が残らないようにします。まるで、お好み焼きやパンケーキを作っているようにも見えますね。

ここで初心者DIY、初めてのコテ塗りです。

使用したのはイタリア製のよくしなる長方形の形のコテ。日本の和漆喰に使うコテと形状と硬さが異なります。

今回は木製の板を組み立てた箱状のテーブル天板の上から塗るので、メッシュとベースを使用してみました。

まずは1回目塗り。ベースをうすく塗ってからメッシュを敷いて、コテで押さえて埋め込みます。

水平面に関してはベース自体は思ったより柔らかくコテで塗り広げやすかったのですが、垂直面に苦戦しました。

「均一にうすく塗る」のがポイントです。この工程で凹凸が激しいと、この後その上にさらに塗る主材まで凹凸がひびいてきれいな表面に仕上がりません。

メッシュも床用の厚手の物を使用したので、うすく塗るのがとても苦労しました。塗る厚さの目安は1mm(床の場合は3mm)なのですが、3mmをオーバーしてしまったかも知れません。1回塗り目が終わったら、2~3時間程度乾燥させます。メッシュを使用しない場合は、1回塗り目で終了です。

2回目のベースを塗る目安は、水分が飛ぶことでセメントが痩せ1回目に埋め込んだメッシュがうっすら透ける状態になっているくらいとのこと。2回塗り目の目的は、メッシュの網目を消すためだそうです。網目が残ったまま次の工程に進むと、表面にひびいてきれいな仕上がりにならないとのことですので、うすく塗って平らな表面にしていきます。

やはり側面にコテを使ってうすく塗るのが難しい。多少厚塗りになってしまっても表面が均一だったら問題ないのでしょうが、ガタ付きが目立ちます……。特に今回はテーブル天板なので、あまりにもガタガタだったらコップを置いた時に心配です。

乾燥が足りないまま主材を塗ってしまうとセメントの粉と混ぜた水分が抜けきっておらず、表面がしっかり固まりきれずトラブルの原因となるということですので、3~4時間程度しっかり乾燥させました。

じゅうぶんに乾燥させたら、サンドペーパーやサンダーでやすって表面を平らな状態にします。特に凹凸の目立つ垂直面は念入りにやすりました。やすった粉が大量に飛び散りますので、マスクをした方が良いと思いました。

4.主材を中塗りする

ペースト状の主材をコテで塗ります。色は当店オリジナルの「シャドウベース」に合わせた特注の濃いグレーです。容器の中身をよくかき混ぜて必要量を取り、主材を塗っていきました。最初から柔らかいペーストになっているので、非常に扱いやすいです。主材は2回塗る必要があります。

1回塗り目は薄く塗って柄を付ける目的があります。必要量目安は1㎡で500gを使うくらい。この作業で表面の模様が決まっていきますのでやや緊張しました。ひきずるようにしたり、大きく動かしたりと、コテの動かし方で色々雰囲気が変わってきます。円を描くように柄をつけると柔らかい印象になるそうです。

テーブルの天板が大きいので、不自然な感じにならないようにコテを大きく動かしてみました。角の部分は、角を押さえるコテが便利でした。ですが、やはり細い垂直面に均一に塗りつけるのが難しい……左官職人さんのモルタル材を自在に操るコテさばきはやはり凄いと改めて思いました。2時間以上乾燥させます。

1回塗り目で凹凸をつけすぎると、2回塗り目に影響するので注意が必要なのですが、案の定凹凸をつけすぎてしまった感が。でもやすれば問題ないのでリカバリー可能なところがDIY初心者にも安心な点ですよね。凹凸が気になる場合は、1回塗り目の乾燥後にサンドペーパーやサンダーでやするか、コテで削ることができます。

2回塗り目は、1回塗り目で出来た凹凸を埋めるようになだらかにするのが目的。2回塗り目も必要量は1㎡で500gを使うくらいの目安だそうです。

やすり過ぎたり欠けてしまった箇所は刷毛などで主材を塗ってリカバリーをしました。

ここからが、マイクロセメント「モルクラフト」のメインイベントの工程です。

少しだけ乾燥(10~15分くらい)させてからきれいなコテを水平に当てます。コテ面全体を使って表面を平らにするように撫でて磨いていくことで表面のキメが細かく詰まり、材料に含まれる雲母が角度によってキラキラと輝く美しい仕上がりになるそうです。

この「少しだけ乾燥」は重要なポイントらしいです。表面に触れてしっとりした感触だけれど手につかないくらいが最適とのこと。コテでなぞって取れたり、面にゴミが出る場合は早すぎるのでもう少し乾燥させる必要があるそうですが、逆に乾燥させ過ぎると磨き作業ができないので注意が必要です。

表面に光沢が出てくると思わず「おおっ!」と感動しました。まるで岩を切り出して出来た重厚感のあるような一枚の石板のようです。重厚感のあるインテリア家具を使用したいが、重量感があるものは耐震面や運搬面で不安がある方にもぴったりだと思います。

触った感触は石特有のひんやりスベスベな状態。乾いてくると色は若干濃く見えてきました。

最低でも5時間以上乾燥させる必要があるそうです。トップを上塗りしてしまうと、材料の水分の逃げ場が無くなって、トップがしっかり固まらないなどのトラブルになると伺ったので、完成に向けて先走りたい気持ちを押さえて一晩置き、翌日に次の工程を行いました。

5.トップを上塗りする

トップはA剤とB剤を混ぜて使う2液型タイプ。A剤5:B剤1の割合で使用します。コテでも塗れるそうですが、私はローラーで塗る方がしやすかったです。2回塗り重ねます。

A剤とB剤は混ぜ合わせてから時間が経つと固まってしまうので、都度使う分だけ混ぜ合わせます。表面の細かな穴の中まで押し込むように染み込ませて押し込むように1回目を塗ります。水周りの場所にも使用できるのはトップでしっかり表目を覆っているからなので、塗り残しが無いよう色々な方向にローラーを動かして塗る必要があります。表面の細かな穴にもたっぷり染み込ませるように気を付けました。乾燥している表面に塗ると白い気泡が出来る場合がありますが、その際はコテやローラーでこすると消えるそうです。4~5時間乾燥させます。

2回塗り目を行う前に、サンドペーパーやサンダーで全体をやすっておくと、より表面がなめらかになりました。

1回塗り目と同様に色々な方向で塗っていきます。24時間後に完全に表面が固まってベタつきはおさまりました。ついに完成です。

IKEAのテーブルが重厚感のあるカッコいい一枚岩のようなテーブル天板に変身しました

石を磨いたような光沢が高級感ありますね。コテを持ったことのない初心者の私でも手順さえしっかり丁寧に行えば、カッコいい仕上がりになったので感動しました。乾燥時間も合わせると3日間くらいかかったのですが、手を掛けた分愛着もひとしおです。

ビフォーアフターの写真の違いです。休憩室のテーブルがおしゃれなカフェのように大変身できました。他のスタッフからは「昼ごはんのお弁当が一気におしゃれで高級に見える!」と大変驚かれました。

私の本日の昼食は、近所のお弁当屋さんのソースカツ丼。モルクラフトで完成した天板を剥がした元の状態での撮影と、モルクラフトで作った天板の上での撮影の違いをご覧ください。

全く同じ場所と角度と照明の下で撮影したのに、ソースカツ丼が非常においしそうに見えるようになったのは、うっすらと光沢のある仕上げのトップが光を反射させているからなのでしょうか。もちろん、画像は一切加工していません。これには驚きました。

マイクロセメント「モルクラフト」でのテーブル天板制作レポート、いかがでしたか?今後も引き続き色々なものを作ってこのブログでレポートを報告しますので、お付き合いください。

実は以前にも他のスタッフがイタリア製のマイクロセメント「コンティニューオ」でカウンターを施工した事例をタカラ塗料のブログでご紹介したことがあるのですが、「コンティニューオ」よりも複雑ではないのが「モルクラフト」の良さでもあります。コンティニューオの記事はこちらよりご覧いただけます>>

(2024.2.1追記)

お待たせしました!

水まわりやテーブル天板にコテDIYできるマイクロセメント「モルクラフト」発売になりました。

詳細はタカラ塗料公式オンラインストア「モルクラフト」ページよりご覧ください>>

「タカラ塗料お問い合わせ」はこちら>>

レポートを追加しました。

「IKEAの木製スツールをコテ初心者がマイクロセメントモルクラフトで施工した記事②」はこちら>>

「砂の粒子の大きさで仕上がり比較・コテ初心者がマイクロセメントモルクラフトで施工した記事③」はこちら>>

「キッチンや洗面台の天板として使える?汚れや熱変化や防水性を実験した記事④」はこちら>>

「ステンレス板など金属面やタイルに施工できる?強力プライマーでモルクラフトを施工した記事」はこちら>>

「おしゃれな店舗づくりの実例 水回りOKのマイクロセメントDIY左官材 モルクラフト」はこちら>>

TAGS:DIY マイクロセメントモルクラフト 店内の家具作りとペイント

2023年7月11日 | CATEGORY:news, item

当店のスタッフは、業務で壁紙の塗装をすることがしばしばあります。真っ白で味気ない空間に色が付いていく様を目の当たりにしたり、経年劣化で黄ばんでいる壁紙を塗り替えてきれいにするという経験をすると、自宅の壁紙も好きな色で塗装してリフレッシュしたいという気持ちがふつふつと湧いてくるものです。ですが、「賃貸だから壁紙に塗装するなんて絶対にできない…」というスタッフも多く、賃貸住まいのスタッフは壁紙の塗装をあきらめざるを得ないのが現状です。

そこで思いついたのが、「幅の広いマスキングテープを壁紙全面に貼ってその上から塗装する」というアイデア。この塗装方法なら賃貸でも壁紙の塗装をあきらめなくてすむかもしれません!

ということで、マスキングテープで人気のmtシリーズを販売している「カモ井加工紙株式会社」様に依頼して、幅300mmと150mmのマスキングテープを試作していただきました。

こちらのマスキングテープはいわゆる“塗装用”のものです。塗料との密着性がよく、それでいてにじまない素材でできています。また、壁紙との付着性は高いものの、剥がす際に素地を痛める心配はないとのこと。

ということは、「マスキングテープの上から塗装する」のは壁紙を傷つけることなく原状回復できる塗装方法と断言できるのですが、果たして本当に上手くいくのでしょうか? 誰も試したことがない塗装方法なので、期待と不安が入り混じりながら実際に幅広のマスキングテープを使って塗装してみました。

塗装するのは賃貸事務所の、経年劣化で黄色く変色した壁紙です。聞くところによると、以前はこの部屋で焼き肉をしたり、喫煙もしていたそうです。

「汚れている壁紙をどうにかしたいけれど、賃貸だからあきらめていた」というこの事務所のオーナーさん。幅広のマスキングテープを使えば塗装できるかもしれない、という話を聞きつけ、今回の塗装が実現しました。

さっそく作業していきます。内装工事の業者さんが見学にいらしていたので、一緒に作業していただきました。

下準備として、汚れやホコリでマスキングテープが剥がれるのを避けるため、壁紙の汚れを落とします。今回は変色がひどく、油汚れ等が付着している可能性があるので中性洗剤を使って壁紙の拭き取りを行いました。

一通り掃除して、水気が取れたらマスキングテープを貼っていきます。

ポイントは、塗らないところにも広く(余分に)マスキングテープを貼るということです。こうすれば「塗っちゃいけないところに塗料が付いてしまった」という失敗を防ぐことができます。塗装後、不要な部分をカットすればいいだけなので、こういう風に広範囲にマスキングテープを貼っていくと安心ですね。

もう一つのポイントは、マスキングテープ同士の端を重ねながら貼っていくということ。こうすることで下地の壁紙に塗料が滲むのを防ぐことができます。

始めは空気が入らないようにテープを貼るのにコツが要りましたが、慣れるとサクサクと作業が進んでいきます。

作業効率が良かったのは、300mm幅のマスキングテープの方でした。150mm幅のマスキングテープだと貼り終えるのに倍の時間が掛かりますし、逆にこれより幅が広いとシワが寄らないように貼っていくのに苦労しそうです。

難しかったのは角の部分の処理です。平面と違って角に合わせて直角に貼る必要があるので、どうしてもシワが寄ってしまって大変でしたが、貼りやすい長さにマスキングテープを切って少しずつ貼ることで対処しました。

2人で作業して一時間程度で貼り終わりました。

マスキングテープを全面に貼り終えたら塗装スタート。細かな凹凸がある壁紙より、断然塗りやすくスムーズに作業が進んでいきます。

一回目を塗り終えたところでまだマスキングテープの紫色が若干透けていたので、乾かしてから重ね塗りしました。

十分に乾燥させた後、カッターで不要な部分を切り取ったら完成です。このように要らないところをカットすることで、塗りたいところだけ塗装しているという状態にすることができます。

落ち着いたブルーグレーの色味で、部屋全体がシックなイメージに様変わりしました!

「塗るための壁紙」という商品も販売されているようですが、この幅広マスキングテープは塗りたくない部分を保護する「養生」も兼ねているので一石二鳥です。しかも幅が300mmと扱いやすく、壁紙と違って貼り直しが簡単にできるので、DIY初心者にはチャレンジしやすい方法だと思います。

ただ、気になるのは本当に壁紙に塗料が滲んでいないかということ。滲んでいないかどうかを確かめるために、塗装したマスキングテープを剥がしてみました!

気になる結果は…

滲みゼロです! 壁紙にマスキングテープを貼ってから塗装するという方法だったら原状回復できることが検証できました。作業を手伝っていただいた内装工事の業者さん曰く、「今までは賃貸店舗の施工の際に、壁紙の色を好きなように変えたいというクライアントの要望を泣く泣く断ることがあったけど、この方法だったら請けることができるかも!」と興味津々でした。

以上が開発の第一歩です。

この日以降、適切な粘着力や、塗りやすい色、また、貼りやすい幅などを考慮して試作を重ね、ついに「塗装できるマスキングテープ・ペインタブルテープ」が誕生しました!

マスキングテープを貼ってから塗装する、という方法だったら現状回復が必要な賃貸住宅や賃貸事務所の壁紙でも、自分の好きなようにお部屋の色を変えることができます。

ぜひ、このマスキングテープを使ってペイントDIYを楽しんでください。

塗装できるマスキングテープ、ペインタブルテープのご注文はこちら

※このブログで紹介しているのは試作品です。実際のテープの色は薄いグレーで、幅は300mmと100mmになります。

TAGS:DIY DIY壁ペイント ペインタブルテープ

2023年7月6日 | CATEGORY:ワークショップ, news

大阪府内において公社賃貸住宅SMALIO(スマリオ)を提供する大阪府住宅供給公社様の大人気DIYレクチャー付住戸プラン『つくろう家ベーシックレクチャー』。第五弾に続き、タカラ塗料が「つくろう家ペイントプラン」を担当することになりました。

このDIY住宅プランでは、原状回復の必要なくDIYできる住居に入居することができます。

さらに「つくろう家ペイントプラン」では、DIY経験豊富なタカラ塗料スタッフが実際に入居する住居でペイントDIYのレクチャーをします。2日間にわたって色選びから下準備、塗装までを行います。

タカラ塗料ペイントプラン レクチャー概要

1日目は塗装する色を選びます。タカラ塗料店舗にて、100色近くあるタカラ塗料オリジナルカラーや色見本の中からセレクト。候補色を何色か絞ったら、実際に壁に塗ってみて比較検討し決定します。大きな面積で塗ってみることで、仕上がりのイメージがより湧きやすくなるんです。

3部屋の壁一面をそれぞれ塗装するので、最大3色お選びいただけます。お家全体のイメージを揃えた配色にするのもいいですし、部屋の使用用途によって色をガラッと変えるのもいいですよね。

2日目に下準備と塗装をします。下準備の際気をつけるポイントや道具の使い方、早くきれいに塗るコツなどをレクチャーしながらスタッフも一緒に作業します。塗り始めは上手くいくだろうかと不安に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、きっとご満足いただけます。当店のスタッフも入社前はペンキなんて触ったことがなかったという初心者ばかりですが、一度塗装してみると「塗装って意外と簡単」と口々に言いあっています。真っ白な空間に色が付いていく様はとてもワクワクしますよ。

また、塗料だけでなく下準備や塗装で使用する道具類もすべてご用意します。そして、道具類や余った塗料はレクチャー後プレゼント。インテリア小物などを塗ったりしてペイントDIYを楽しんでいただけると嬉しいです。

好きな色のペンキで壁を塗るという方法は、部屋を居心地の良い空間にするための近道です。タカラ塗料は塗装前の色選びから、理想を実現させるためのサポートをさせていただきます。

<DAY1.色選び>

タカラ塗料店舗にご来店いただきカラープランの検討をします。木材やグリーンに調和するタカラ塗料オリジナルカラーは、どの色を選んでもインテリアとよくなじみます。また、色見本の中から選ぶことも可能です。どんなお部屋にしたいかというイメージを元に、様々なパターンをご提案します。

候補色が決まったら、壁に塗ってみて最終決定します。小さな色見本だけでは実際に塗装したときとギャップがあるということがほとんどです。広い面積で実際に塗装して決めるのが色選びの一番確実な方法です。

<DAY2.下準備・塗装>

塗装する前の下準備をします。塗るところ/塗らないところの境目にマスキングテープを貼ったり、床を専用のシートで保護します。

下準備が終わったらいよいよ塗装です。早く上手に塗るコツなどをレクチャーしながら、スタッフも塗装のお手伝いをします。一緒に塗りあげましょう。

牧野団地 塗装事例

リビング<使用色:ブラウンベア>

和室4.5畳<使用色:ウィンターグリーン>

和室6畳<使用色:ウルフグレー>

キッチン<使用色:レインブーツネイビー/世田谷ベースカラー/アイシンクグリーン> ※レクチャーには含まれていません。

レクチャーを受けた方の声

I様

色のこととか全然わからなくて、色を決めるのにとても迷いました。でも様々なパターンを提案してくださって好みの色を見つけることができました。塗装するのは初めてでしたが、すごく楽しくてあっという間に時間が過ぎました。完成した壁を見ると、想像していた以上に新生活が楽しみになりました。

I様

着物の仕立ての仕事をしているので、着物が映えるように和室は淡い色の壁にしました。塗料は使ったことがなかったので心配でしたが、いざ始めるとむしろ下準備の方が大変で、塗装はとにかく楽しかったです。レクチャーで塗装した壁以外も塗ってみたくなって、キッチンの壁や棚の扉も塗装しちゃいました。キッチンの壁を塗る時に気をつけることなども教えてくださって、自分たちだけでもきれいに塗装することができました。プレゼントでいただいた塗料がまだ残っているので、ふすまも塗装しようと思っています。

T様

もともとDIYに興味があってDIY可能な住居を探していたところ、この団地のことを知って引っ越しを決めました。新しく購入したソファに合う色を考えていたのですが、結局全然違う色になりました。塗った後のイメージがしやすいので、壁に塗って色を検討できるのはとても良かったです。今回レクチャーを受けて、塗装は難しくないということがわかったので、この色に飽きたら塗り替えようと思っています。

M様

壁の色を決める参考に、テレビ台やカーテンの写真を持参してそれに合う色をベースに考えました。はみ出たところの修正方法とか、道具の洗い方なども教えていただいてとても親切だなと感じました。初めての経験でしたが、しっかりと教えてくださったので自分一人でも塗装できそうです。

Q&A

Q.DIYしたことがないのですが、うまくできるでしょうか?

A.タカラ塗料に来られるお客様はDIY初心者の方ばかりです。そのような方でも安心して塗装していただけるように、色決めから塗り方までしっかりサポートさせていただいています。一度塗装を経験すると、意外と難しくないということがおわかりいただけると思います。実際、これまでレクチャーした方は塗装が初めての方ばかりでしたが、皆さま仕上がりにご満足なさっています。あまり気負わず塗装を楽しんでいただければと思います。

Q.遠方のため、色選びにお店に行くのが難しいのですがどうすればいいですか?

A.オンラインにてご対応します。あらかじめ色見本をお貸出ししますので、そちらをご覧いただき色決めしていただきます。

Q.平日は仕事で休みが取れないのですが、土日にレクチャーしてもらうことはできますか?

A.土日のレクチャーもお受けします。ご安心ください。

Q.レクチャーの所要時間はどのくらいですか?

A.Day1.の色選びに2~3時間、Day2.下準備・塗装に8時間です。色選びから下準備・塗装までは5日後以降となります。

Q.自分で用意するものはありますか?

A.特にありません。下準備・塗装で使用する道具はすべてこちらで用意します。レクチャー後、道具や余った塗料はプレゼントさせていただきますので、ぜひインテイリア小物の塗装などにご活用ください。

Q.ペンキって匂いがきついイメージがあるのですが、部屋に匂いが残ったりしませんか?

A.レクチャーで使用する水性塗料は、油性塗料と違って匂いをほとんど感じません。お子様でも安心して使用していただけるくらい安全な塗料になります。

Q.レクチャー中に塗装が終わらなかったらどうすればいいですか?

A.お1人で作業する時にも困らないよう、塗装のやり方や気をつける点はレクチャーの際にすべてお伝えします。もしご不明な点やご不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

タカラ塗料とは

タカラ塗料は、塗料を使った生活の素晴らしさを広く知ってもらうための活動をしています。壁紙や家具を好みの色で塗る、そんな自分の好きな色に囲まれた生活を多くの方に体験してもらいたいと考えています。

当店では、色と色を混ぜ合わせて思い通りの色を作る「調色」をすべて手作業で行っています。塗料の色を熟知しているわたしたちが、色を選ぶって楽しい!と思ってもらえるように、塗料で色づく空間づくりをしっかりとサポートさせていただきます。

株式会社タカラ塗料

Address:大阪市西成区南津守4-3-17

Tel:06-6659-2321

Email:info@mixing-colors.jp

Access:地下鉄四ツ橋線北加賀屋駅より徒歩20分

WebSite:公式ホームページ 公式オリジナル商品「TAKARA TORYO online store」 塗り方・塗装事例から塗料を選べる「How to paint」

大阪府住宅供給公社様 DIY可能物件「つくろう家」の特設サイトはこちら

スマリオのDIY!つくろう家―大阪府住宅供給公社

TAGS:DIY 団地DIYレクチャー

2023年6月14日 | CATEGORY:調色屋, TAKARATORYO Original Paint Shop, news, item, How to paint

この度、当店の人気商品であるコンクリート風に出来る塗料セット「コンクリートエフェクトペイントセット」の新色として、モダンシックに仕上がるカラー「コンクリートエフェクトペイント シャドウセット」を新発売いたしました。

プリントされた壁紙では出せないようなリアルな打ちっぱなしの質感を、壁だけでなく床やテーブル、キッチンの腰壁等好きなところに誰でも簡単に再現できるコンクリートエフェクトペイント。

従来ではナチュラルなインテリアに似合う明るめのカラー「サラサラセット」のワンセット展開のみでしたが、お客様から「モルタル調でもモダンな雰囲気の部屋の床や店舗に合うような、暗めの色味が欲しい」とのお声を頂き、今回の新色発売に至りました。

コンクリートエフェクトペイント シャドウセットは、3色を塗り重ねてモルタルの質感を表現していく塗料セット。ベースカラーを全面に塗った上から、模様付けの塗料をさらに塗り重ねていくことで奥行き感を出し、誰でも簡単に重厚感のあるリアルな打ちっぱなし風にすることが出来ます。

コンクリート打ちっぱなしのおしゃれなインテリアに憧れている方、

店舗や事務所・お部屋等をモダンでシックな空間にしたいとお考えの方は、是非チェックしてみてください。

コンクリートエフェクトペイント シャドウセットの塗り方を動画でも詳しく解説しています。以下のバナーよりご覧ください。

▼コンクリートエフェクトペイント シャドウセットの詳細はこちら

TAGS:DIY コンクリートエフェクト DIY壁ペイント エイジング塗装