タカラ塗料のブログ

2024年8月6日 | CATEGORY:代表大野ブログ, 調色屋

タカラ塗料代表の大野です。

先日会社の社内で社員の家族やお子様を対象とした社会見学会を行いました。

社会見学会は毎年恒例行事で行っておりまして、それまでは子供ばっかりだったんですが、今回は大人も来てください!とアナウンスさせていただきました。

そして来てくれたのが調色師のエースの旦那さんでした。

僕は調色のレクチャーの担当だったんですが、エースから「調色の厳しさを教えて下さい」と熱望されてましたので、旦那さんには難しめの色をノーヒントで作ってもらうことにしました。

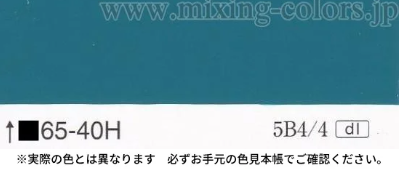

彼が調色するのは65-40Hという少しグリーンがかったブルーだけど、ややグレーっぽい絶妙に難しい色。

この色の構成要素としては白、ブルー、グリーン、黒なんですけど、これがまた難しいです。

子供たちには色ができたら即完成!なんですが、彼には量(200g)をも合わさないといけないという縛りをかしました。

調色というのは作って塗っては乾かして色を確認し、また色を足して塗って乾かして色を確認というのを繰り返すのですが、その工程で僕に色を確認しているの図です。何度も色が違うと突き返します。

エースの後輩の子はやさしく「だいぶあってきましたよ!」と励ますのですが、僕は色が違うと突き返します。

さんざんその工程をやったあげく、結局時間切れになりそうだったのでちょっと手を貸しているの図

最終なんとか完成してビンに詰めるところまでいきました。

彼の感想は「大変難しく疲れた。。」とのことでした。

2時間でやっと1色できたのですが、新人は一日で1色も作れないこともあります。

しかしエースの子はこれで一日30色作りますよって話を彼にしたら「難しさが良くわかりました」と感想をいただき、なんとか僕の役目を終えました。

エースの子が調色をします塗料の調色のご注文はこちらへ>>

スタッフが書いた会社見学会の記事はこちら>>

TAGS:調色

2024年7月25日 | CATEGORY:How to paint, news, TAKARATORYO Original Paint Shop, 代表大野ブログ, 調色屋, 調色屋ラッカースプレー館, 車刷毛塗り全塗装

タカラ塗料代表の大野です。

かねてよりお知らせしておりましたが明日7月26日は誠に勝手ながら社員研修のため下記のとおり大阪本社を臨時休業とさせていただきますので、お知らせいたします。

お客様にはご不便とご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解ご了承のほどお願いいたします。

2024年7月26日(金)終日休業

※京都髙島屋S.C.[T8]店は、通常どおり営業いたします。

※26日は大阪本社における出荷業務を停止させていただきます。また、電話やメールのお問い合わせにもお答えできません。

※休業中にいただきましたご注文やお問い合わせ等に関しましては、7月29日以降より順次対応いたします。

申し訳ございません。

2024年7月19日 | CATEGORY:Q&A, 代表大野ブログ, 調色屋, 車刷毛塗り全塗装

タカラ塗料代表の大野です。

今回はラッカー系の塗料を塗った後、塗料の膜(塗膜)が白っぽくなってしまうトラブルについて解説します。

ラッカー系の塗料は乾燥が早く使いやすいのですが、ある条件が重なると狙った色よりも白っぽくなってしまう場合があります。

その現象を「ブラッシング」といいます。「白化」とか「かぶり」ともいうのですが、同じ現象です。

ブラッシングは高温高湿度状態のときにおこります。

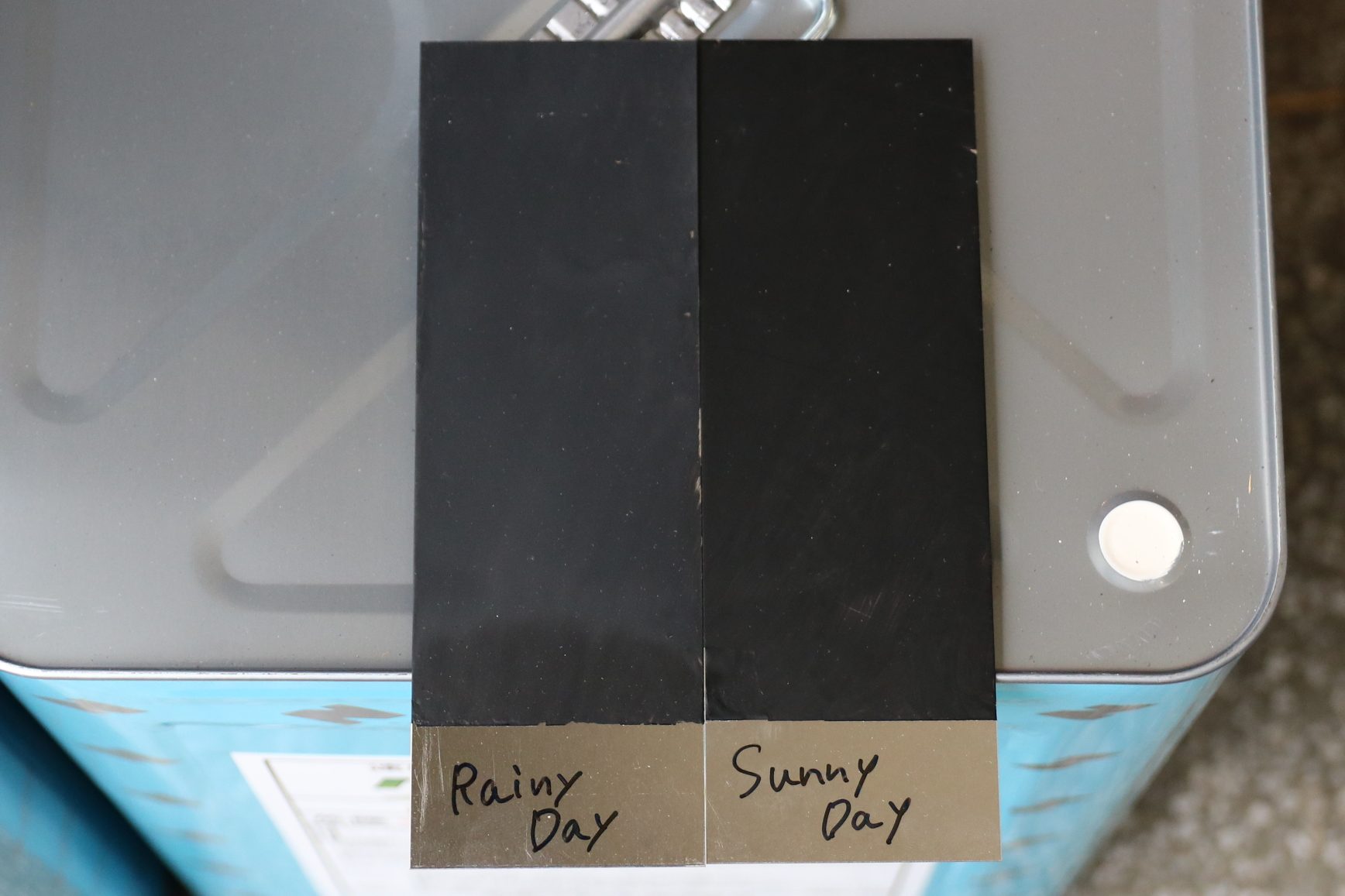

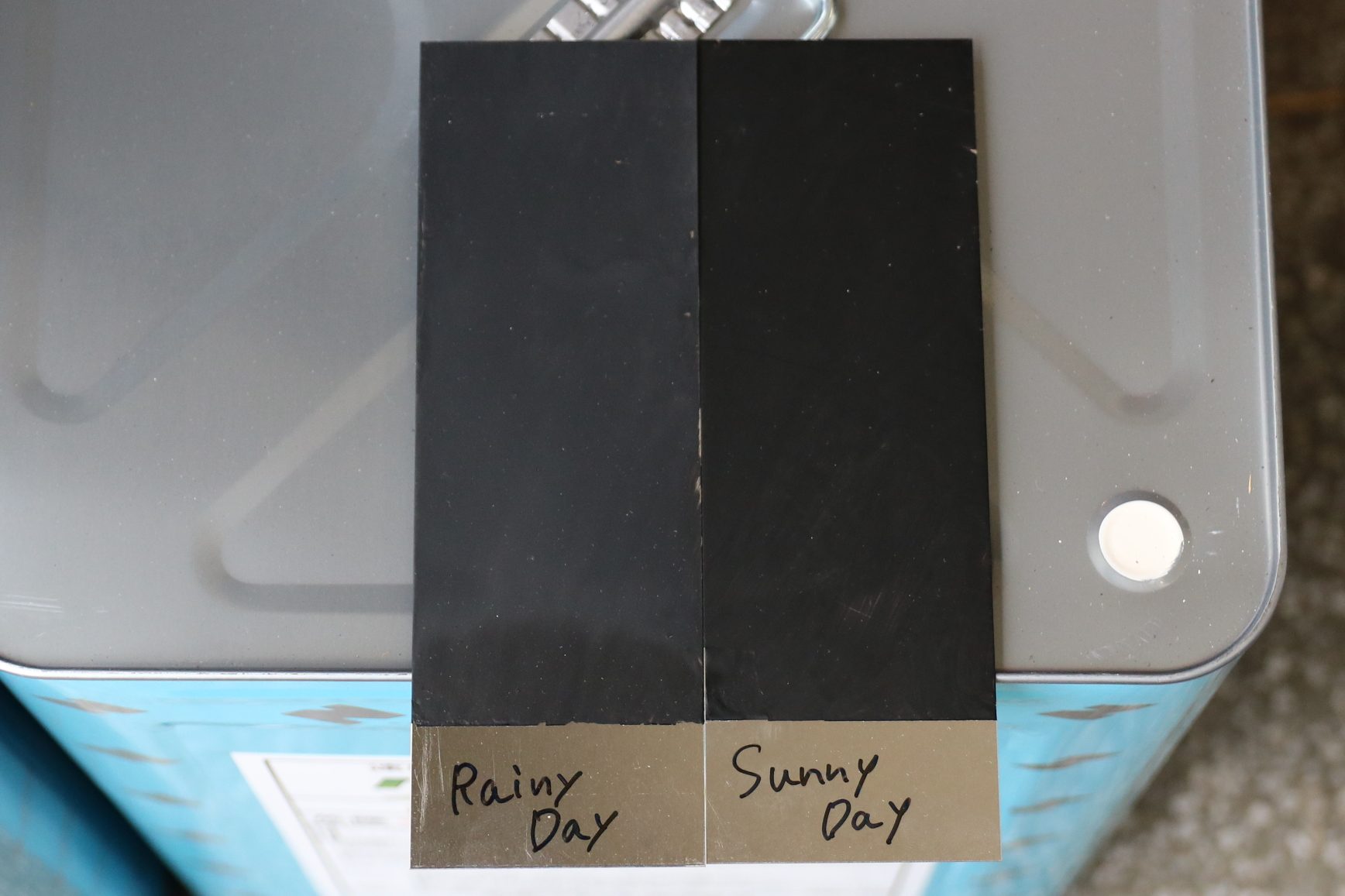

同じラッカーの黒を雨の日と晴れた日に塗った板です

同じラッカーの黒を雨の日と晴れた日に塗った板です

写真を見ると一目瞭然ですね。雨の日に塗ったものは白っぽくなっています。

ラッカーはラッカーシンナーで溶かすのですが、ラッカーシンナーの中には水分ととても結合しやすいアルコール類が多く含まれます。ですのでラッカーの塗料は湿度の高い日は湿度を含んでしまいやすいのです。

寒いときは結合しにくく、さらに乾燥時にシンナーと一緒に水分も飛びやすいのかブラッシングは起こりにくいのですが、暑いときはアルコールのみが先に蒸発してしまい、塗料中に残った水分が後で蒸発するので、その際に塗膜の表面に光を乱反射する層ができてしまうそうです。

ですのでラッカーを高温多湿の時に塗るときは乾燥を遅らせる「ラッカーリターダー」という乾燥遅乾剤が有効です。

ラッカーリターダー

ラッカーリターダー

ラッカーリターダーの使い方

1、まず商品ラベル通りに塗料を薄めてください。

※ラッカーの場合 ラッカーシンナー希釈

刷毛・ローラーの場合 80~100%

吹付けの場合 100~120%

2、一度塗ってみて下記の症状が出たら、5%ぐらい添加する。

・刷毛の滑りが悪く、ひっつく感じがする

・ローラーを転がすと、引っ張られるような感じや糸を引く

・吹付けした場合、出た塗料が糸状になったり、粉っぽくなる

・明らかに白っぽく乾く

・艶が出るはずなのに全く出ない

・艶にムラがある

・乾きが早すぎて塗りにくい

上記の症状が出る条件は高温時、もしくは多湿時になります。

3、上記5%添加しても改善しない場合、さらに5%足してみてください。

ラッカーリターダーはこちら

調色屋

刷毛ローラーで車を全塗装しよう

TAGS:リターダー

2024年7月17日 | CATEGORY:How to paint, item, TAKARATORYO Original Paint Shop, タカラ塗料京都高島屋S.C.店, 代表大野ブログ, 調色屋, 車刷毛塗り全塗装

タカラ塗料代表の大野です。

今日は塗装用のローラーの違いについて書いていきます。

ローラーの毛の部分は様々な種類があるのですが、こちらも日進月歩でよくなっています。

今回はローラーを塗ったときの「跳ね返り」について調べたものです。跳ね返りとはローラーで塗ったときに手が汚れたり、眼鏡や顔にうっすらと細かく塗料がついてしまうことです。

結論から申し上げますと「圧倒的にいいものは良い」という結果が出ました。

ご覧ください。

まず用意したのは3種類のローラーと3色の塗料です。

左から

・他社① 382円のスポンジローラー(柄セット)色・ドライドプラムレッド

柄とローラーカバーがセットになっていて、とにかく一番安いもの。

・他社② カバーのみで360円の短毛ローラー 色・チェダーチーズ

商品説明を見てよさそうだと感じたもの。

・タカラ塗料のマイクロファイバーローラー カバーのみで420円 色・エントランスグリーン

上記の3色で壁を塗り、白い服に飛び散った色を見て、ローラーの跳ね返りの性能を見ていきます。

結果手袋には盛大な赤と黄色の水玉に

結果手袋には盛大な赤と黄色の水玉に

ちょっとわざと早めにローラーを動かしたりはしましたが盛大に手につきました。

タカラ塗料のカバーの緑はちょっと目立たない色だったのでついてるかどうかもわからないですが、特に一番安価なスポンジローラーが手を赤く染めています。

また黄色も視認できるほど飛んでいるので跳ね返っているのがわかります。

ちなみにタカラ塗料のスタッフはもともと塗料を使ったことがない人が多く、ローラー塗りをするのが初めての人がほとんどです。

その彼女らにはタカラ塗料のマイクロファイバーローラーを使って塗装してもらっているので、この跳ね返りのことを知らないので、プライベートで塗料を塗るときにローラーの違いに初めて気づくそうです。

お客さんにも目の前で塗ってもらった時にやはり皆さんとても塗りやすいというのでぜひ皆さんもお試しくださいませ!

タカラ塗料のローラーはこちら

タカラ塗料公式通販

How to paint

調色屋

刷毛ローラーで車を全塗装しよう

TAGS:塗料実験

2024年7月16日 | CATEGORY:代表大野ブログ, 調色屋

種ペンとは主に水性ペンキに添加することによって色を調節できる、いわゆる「種」の「ペンキ」の略です。

水性塗料で塗る外壁や内壁は主に白っぽい色が多いので、白に種ペンを入れて調色することによって建築塗装色の淡彩色系のほとんどの色が出せる便利なものです。

こちらユニラントのハイコンク。油性系の調色に使います。

こちらユニラントのハイコンク。油性系の調色に使います。

ただ、もとの色から大幅に色を変えることが出来ま せん。

( 添加できる 量が5%程度まで)

ですので黄色い色を作りたいときは黄色から、赤っぽい色なら赤からと、もとになる色に近い原色から調色し、少しの変化を与えることができます。

また種ペン自体は塗料ではなく、あくまでも色の原料みたいなものなのでそのまま塗るのには適しません。必ず何かの塗料に混ぜて使います。

ちなみにユニラントのハイコンクは油性用なんですが使える塗料、使えない塗料があります。

水性用はIPカラーというものを販売していますが、こちらは大体の水性塗料で使用できます。

具体的な調色の方法

1、塗りたい範囲にどれだけ塗料がいるか計算する。

大変な思いをして色を合わせていざ塗り始めても、もし作った色が足りなければまた作らなければなりません。また作りすぎてしまっても使い道がありません。ですので、ペンキがどれだけいるのかを計算する必要があります。

まず塗りたい範囲がだいたい何㎡ぐらいあるかをはかります。

ただ塗装したい面がザラザラだったり、模様がついていたり、何も塗っていないところに塗ったり、波板などに塗る場合、余計にペンキがいります。そんなときは何㎡かを出したら、それから1.1~1.4倍ぐらいとします。

それから、ペンキによってかわってきますが、概ねペンキ1キロで1回塗りで6㎡ぐらい塗れるので、面積を6で割ります。これで何キロのペンキがいるかがわかります。

例1) 幅4m奥行き5m天井までの高さ3mの部屋の壁と天井を塗る。

壁 4m×3m=12㎡が1面 5m×3m=15㎡が2面 天井 4m×5m=20㎡が1面

合計 74㎡

必要なペンキの量は・・・

74㎡÷6=約13kg(1回塗り) 2回塗りの場合は25kgほど必要。

例2) 窓も入れて100㎡ほどの吹きつけタイルの模様がある外壁面の塗り替え。

窓はあまり大きくない窓の場合、無視して塗装面積にいれて計算してもいいです。でもベランダの出入りできる扉などが多い場合は、正確に計算したほうがロスが少ないかも。

今回壁面に模様があるので1.1倍します。

100㎡×1.1=110㎡

6で割ると、約18kg。2回塗りで36kg、つまり一斗缶 2 缶ほど必要です。

実際に塗りだすと、刷毛やローラーに含んだままになったり、マスキングしたところを塗ったり、こぼしたりとロスがあります。そのロスを考えて、多めに作るといいと思います。

2、目標となる色、作りたい色と現在の塗料の色の差を考える。

作りたい色と現在の塗料の色を見比べて「黄色っぽい」とか「黒っぽい」「赤っぽい」など、どの種ペンを入れるかを考えます。特に外壁などの場合、あとから完成した色で塗りなおすので、塗ってみて色差をみてもいいでしょう。

3、はじめは少量のベース色に少量づづ入れてみる。

たとえば1斗缶分のペンキに色をつけたいとき、4kgぐらい先にとって、それを調色して完成させるつもりで種ペンを入れていきます。

もし色がつきすぎた場合でも、ベース色を入れれば復帰できるからです。

はじめから1斗缶分のペンキに種ペンを入れていくと、濃くなってしまった場合には捨てるか、さらに 1 缶分の塗料を足すか、我慢して濃い目を塗るかしなければなりません。そうなると無駄になるので、最初は少量のペンキから始めて徐々に増やしていくと無駄になりません。

4、色のつきやすさ。

一般的に種ペンを使ってアイボリーを調色する場合、以下の色を使います。

黒、赤錆、黄色(オーカー)

この中で黄色は効きにくいのですが、黒と赤錆がとても色がつきやすいです。少量入れたつもりが効きすぎた!なんてよくあります。

時には 1 滴 1 滴とつけなくてはなりません。

また乾くと色が出やすいのも、黒と赤錆、紺です。

5、乾燥後の色をみる。

水性塗料の樹脂は一般に乾燥前は白っぽく、乾くと透明っぽくなります。ですので、「白っぽいな」と思っていても、乾くと意外に色が出てきたりします。特に黒、赤錆、紺などは乾くとものすごく色が出てきます。乾かしてみたら色が濃すぎる!なんて失敗が多いです。

基本は「少量種ペンを足す」→「乾かして色を見る」の繰り返しです。結構大変な作業です。

最終的にあわしたい色にできた色をちょっと塗ってみて、離れてみてもわからない程度になればばっちりかと思います。

ぜひ挑戦してみてください!

またわからないことなどあればお気軽にご相談ください。

水性用の種ペンIPカラーはこちら

油性用の種ペンハイコンクはこちら

TAGS:調色

3 / 10«12345...10...»最後 »